事业单位:公益类≠全额拨款,公益二类≠差额拨款,什么样的待遇高?

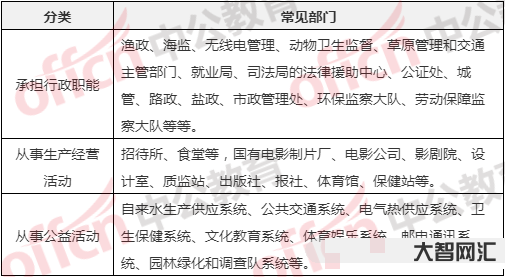

经过多年的事业单位分类改革。改革的前提是分类,分类的主要目的是明确职能,服务于更好的改革。事业单位按社会功能分为三类:承担行政职能事业单位、生产经营事业单位、公益服务事业单位。按照改革进度,承担行政职能的事业单位不再保留,行政职能归机关、原单位或者保留其公益属性,或者合并撤销。但生产经营事业单位改革进展不一致,原则上不再保留。有三种改革方式:企业转移、撤销和合并,其中企业转移是最常见的。在公益事业单位中,为了更好地理清其职能和社会功能,将其分为公益事业单位和公益事业单位,这也是未来公益事业单位存在的唯一途径。

公益事业单位和公益事业单位是如何划分的?公益事业单位是全额拨款吗?公益二级事业单位是差额拨款吗?这两类事业单位工作人员的工资哪个更高?今天我们就来介绍一下。

一、公益一类事业单位

公益事业单位与全额拨款不完全对应。公益事业单位有全额和差额,全额拨款事业单位有公益事业单位和公益事业单位。公益事业单位主要是承担基本公益服务,不能或不适合市场资源配置的单位或机构。公益事业单位由财政支持,有全额支持和差额支持。基本上没有收入,或者收入很少的单位是由财政全额支持的。例如,在各种义务教育阶段,中小学是典型的全额公益事业单位。对于收入水平中等或高的单位,但提供的服务不能或不应由市场主导,其资金部分由财政承担。例如,某省的历史博物馆是典型的差额公益单位。

二、二级公益事业单位。

二级公益事业单位与差额拨款事业单位并不完全对应。二级公益机构主要是资源,可以在一定程度上由市场配置,如高等教育、非营利性医院、学校等。收入相对较少,但资源可以在一定程度上由市场配置,其功能和作用值得继续发挥的单位被定义为全额拨款的二级公益机构。例如,水库灌溉中心是典型的公益二级全额事业单位。对于收入相对较高的事业单位,这也是最常见的二级公益事业单位,其资金来源是差额拨款,最典型的是各地的医院。

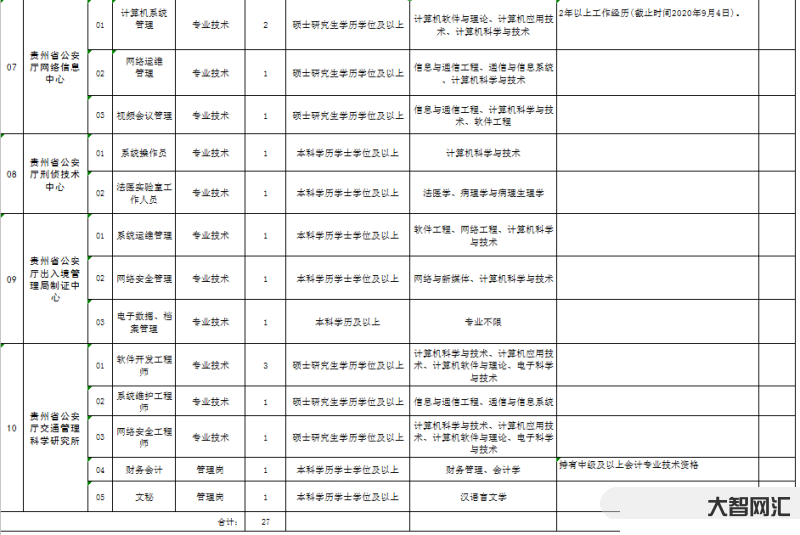

判断公益性和拨款类别的最好方法是在公共机构公开招聘考试的年度职位表中看到详细信息。

三、公益一类和公益二类如何决定在职人员的工资?

没有办法单纯从公益一、二类来判断员工的工资待遇。工资在很大程度上取决于其拨款方式。具体来说,在全额拨款的事业单位中,无论是公益还是公益,其人员资金都来自财政,工资来源更有保障。基本工资为国家标准,但绩效工资总审批处于平均水平。大部分是根据工资改革前岗位对应的标准补贴来审批绩效工资总额,很多单位也按照这个标准发放。在差额拨款的事业单位中,其基本工资也是按照国家标准发放的,但绩效工资是根据单位收入确定的。如果是在收入稳定可观的单位,比如医院,工资水平远高于全额拨款人员。然而,如果在收入来源不稳定的差额分配单位,其工资(主要是绩效工资)的待遇水平可能会受到很大影响,如培训中心、特殊幼儿园单位,这些单位人员绩效工资收入波动很大,近年来下降非常明显。

因此,准备进入公共机构的同志,如果非常关心工资,在选择单位时,必须详细了解其拨款类型,因为公共机构实施绩效总量控制。全额拨款公共机构的工资收入基本上没有波动,但整体工资收入水平较低。差额拨款公共机构应分为两种类型。最好选择收入能力和资金来源较强的单位。