校企合作教育 创业就业双驱联动

2021年,四川大学化学学院的王嘉慧本科毕业后没有选择继续深造。在学校成立和孵化器公司实习后,她找到了职业发展的方向:在大企业和高校之间搭建校企合作和成果转化的桥梁。目前,她领导的项目已经发布了68个全职和120多个兼职。

与王嘉慧不同,今年即将毕业的软件工程专业学生赵一燃走的是科技创业的路线。他进一步拓展了虚拟现实安全教育大学生创新创业项目,并将该技术应用于心理学领域,成立了一家虚拟现实治疗心理疾病的公司。在不到半年的时间里,该公司已经盈利,预计该公司将在今年7月毕业后拥有16名全职员工。

鼓励大学生自主创业是国家重要的就业政策。大学生创业往往具有“倍增效应”:创办新企业的毕业生,除了解决自己的就业问题外,还可以创造新的岗位,还可以提供一定的就业岗位。

事实上,社会上并不缺乏对大学生创业的担忧。许多人认为,大学生的创业成功率很低,只有少数新企业具有较高的创新内容和较长的生存时间。在这方面,行业专家认为,高校创业推动就业应以教育为基础,继续推进创新创业教育改革,将创新创业教育与就业教育有机结合,形成学生就业创业的螺旋式增长。

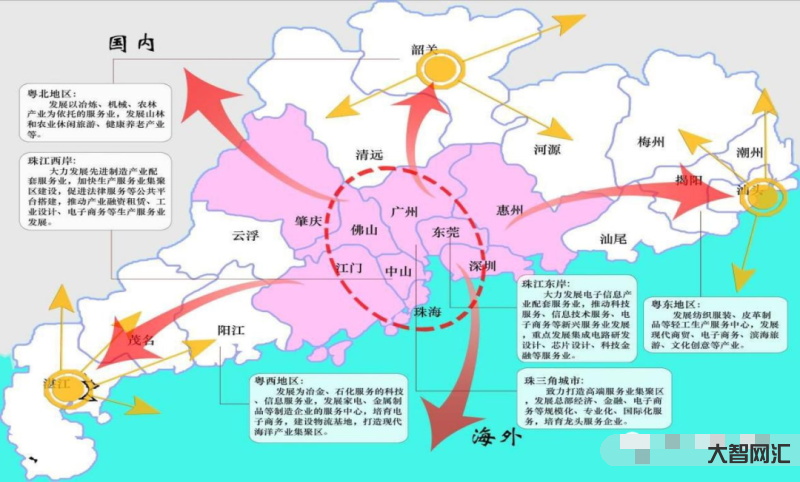

四川大学作为中国首批大众创业创新示范基地之一,创新引领创业创业、创业带动就业的实践具有典型性和示范性。长期以来,四川大学将创新创业教育贯穿人才培养的全过程和全过程,坚持专业创新的深度融合。通过龙头企业人才、课程、命题、资金、平台“五入学”,通过校企结对,拓展产教融合大众创业创新教育新模式。

例如,四川大学与国家电网、中石油、中国移动等10家企业国家大众创业创新示范基地配对,通过互助导师、联合课程、研发基地、成果转化中心、学生实践基地、合作大众创业创新活动、孵化项目等,促进校企合作从“主动脉驱动”向“毛细管渗透”的转变。

四川大学创业创新办公室专职副主任吴迪告诉记者,四川大学建立了由2000多名企业家、投资者和企业家组成的校外创新创业导师团队,这也是中国最大的大学。每年开展1000多个创业培训营、私人董事会等项目指导对接活动,以教师科技成果的应用作为实践项目,以校外创新要素引领创业创新项目的发展。

此外,大众创业创新项目还通过“创响中国”、“校企银行”等国家平台进入专业孵化器;通过向地方政府和行业领导者推荐每年100多个创新创业项目,全面推进创新创业项目的实施,推动就业。

为了形成高校毕业生创业就业质量更高的新局面,四川大学开发挖掘就业岗位,创业就业工作从“跟进服务”向“主动驱动”转变。一方面,积极邀请企业进校招聘。自2021年以来,举办了60多场现场宣传和空中宣传,及时发布了网上招聘信息,共覆盖学生4万余人。联合企业申请供需对接就业教育项目,探索校企在实习就业领域的深入合作。

另一方面,挖掘内部潜力,提高效率,扩大岗位。充分发挥大学科技园的作用,每年增加10多个大学生创业项目,吸收100多名应届毕业生就业和学生实习。建立扶贫创业平台“荣乐研讨会”,为残疾学生和家庭经济困难学生提供就业和创业支持。进一步实施短期助理就业制度,开放400多个助理管理和助理研究岗位。

据了解,自2022年以来,四川大学创造了2458个新的就业岗位。(摘自《中国发展改革报》记者傅朝欢)