古代填表时的籍贯有多重要?

在填写个人信息表时,我们很容易遇到四个“灵魂折磨”:

Q1:你现在的住处是什么?

Q2:你的户籍在哪里?

Q3:你的出生地是什么?

Q4:你的籍贯是吗?

经过一系列的“灵魂折磨”,许多朋友感到头痛。事实上,仔细想想,在个人信息表中填写当前的住所、户籍和出生地并不奇怪。毕竟,这些地方与我们的生活有很高的相关性。

相比之下,“籍贯”这个词在位置上有点奇怪。“籍贯”是指祖籍所在地,意思是靠近家乡或祖籍,写在县级单位。一般来说,“籍贯”陪伴你一辈子,不会改变。

为什么要在我们的个人信息表中填写家乡信息?古人介绍自己的时候也会写祖籍信息吗?

古人真爱说祖籍

当然会!

古人在介绍自己的时候,经常会提到自己的祖籍信息,尤其是从魏晋到隋唐。他们甚至比现在更关注自己的祖籍,尤其是一些有价值的士大夫。

只是在那个阶段,祖籍不是用“籍贯”这个词来指代的,而是用“郡望”这个词来指代的。所谓“郡望”,是指在州县贵族家族中的家族。古人之所以如此重视祖籍“郡望”,主要是因为门阀制度的影响。魏晋以后,出现了很多姓氏,比如《乌衣巷》中提到的“老王谢堂前燕,飞进普通家庭”的王谢。王谢是指王导和谢安的姓氏。

琅琊城,春秋时期。来源/谭其翔《中国历史地图集》

魏晋时期,王、崔、卢、李四大姓开始按地区划分。大多数望姓氏族进入仕途,身居重要地位,代代相袭。由于这些姓氏长期居住在一个地方,影响力逐渐扩大,这些姓氏,甚至他们居住的地方,逐渐成为普通人钦佩的对象。在门阀制度的影响下,“郡望”的重要性逐渐提高。“郡望”信息在一定程度上代表了古人的地位。古人很喜欢讨论自己的祖籍,魏晋时期也曾产生过“郡望”热,名门望族的士大夫都以郡望为荣。清人钱大昕曾提到这一现象:“魏晋以门第取士,单寒之家,屏弃不齿,士大夫姓始以郡望自矜”。出身寒微的人郡望PK,但望族怎么办?

“县望热”一直持续到隋唐时期。例如,唐代诗人刘禹锡在提到他的县望时会说他来自彭城。清朝有人总结了县望和姓氏的规律。唐朝的县望“王则太原、郑则荥阳、李则陇西、赞皇、杜则京兆、梁则稳定、张则河东、清河、崔则博陵等。

不管怎样,我问我的祖籍。几百年前的情况可能很难验证。你不妨相信。唐朝以后,士族门阀制度取消,郡望热度下降。后来,当人们自我介绍时,他们祖籍的“郡望”不再是必须提供的信息。然而,直到宋朝以后,直到当代,学者们仍然喜欢在写书或题词时提到他们的郡望。“寻根问祖”的概念已经深深扎根于人们的心中。

古人:问籍贯,你想听我说“籍”还是“贯”?

这样,古代的“祖居地”就被“郡望”这个词所取代。古代有没有“籍贯”的说法?

还有。古代的“籍贯”更接近我们户籍的概念,更接近普通人的日常生活。在古代,如果你问古人关于“籍贯在哪里”的问题,他会摸着胡子,认真认真地回答你:

“问籍贯…那你想听听我的‘籍’还是‘贯’?”

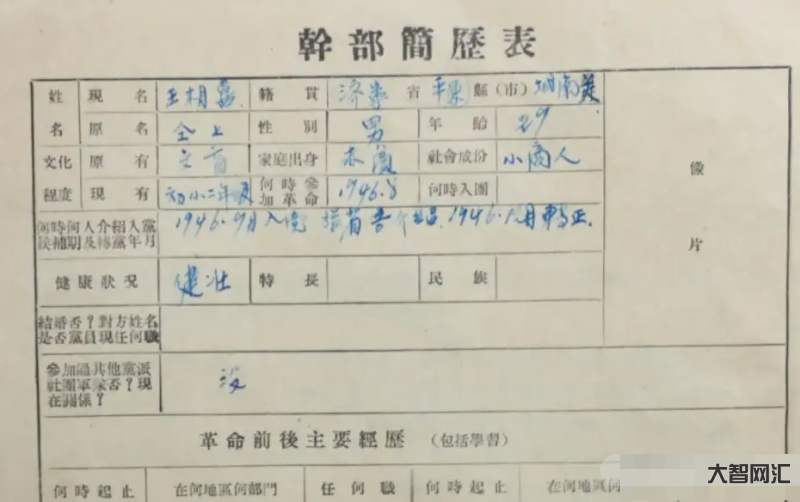

对他们来说,“籍”和“贯”是两个不同的概念。“籍贯”也可以倒一个,叫“贯籍”。古人写简历的时候,经常先写“贯”,再写“籍”。比如明代《进士登科录》,进士的个人信息格式是“贯”✕✕省✕✕府✕✕县✕籍”。

“贯”,又称“乡贯”。古代政府主要通过“贯”来编户。而古人“籍贯”中的“籍”主要是指役籍。

在嘉靖十四年的《进士登录》中,进士的“贯”和“籍”。来源/国家图书馆

说到“籍”,大家马上就会想到前段时间热播古装剧的《梦华录》。女主角赵盼儿早期的身份是乐籍。是的,乐籍是一种“籍”。古代乐籍属于贱籍,贱户社会地位很低。

来源/电视剧《梦华录》截图

然而,古装剧只呈现了当时社会的一小部分。社会上有廉价的书籍,自然也有良好的书籍。在古代,绝大多数人都是好书,也就是生活在好人身上的普通人。

根据不同的兵役,普通人可以继续分为不同的兵役。例如,元代的“多色户计”将人们分为冶金户、逮捕户、姜户和葡萄户(以种植葡萄为业的人)、军户、工匠…这也是根据兵役划定的。

但是,明朝必须讨论最严格、最规范的役籍划分。明朝实行严格的户籍制度,政府采用黄册、鱼鳞图册、路引等方式将人民牢牢锁在土地上。明代普通人分为民籍、军籍、工匠籍、灶籍、盐籍、商籍、官籍等不同的役籍。。。明代《后湖志》载:“人有千户,总是出于军、民、工匠、灶。大意是明代社会绝大多数人都以军籍、民籍、匠籍、灶籍等身份生活。不同服役的人也有不同的幸福感。由于被勾军的风险,军籍的幸福感相对较低。因为炉子可以免除一些杂项的服务,所以他们有更强的幸福感。

我们熟悉的许多明朝将领都是军事国籍。比如抗日英雄戚继光。来源/电视剧《抗日英雄戚继光》剧照

拥有服役意味着你需要承担相应的服务。在古代,服务差异主要是通过支付实物或服务差异。例如,民族家庭需要承担常规服务,工匠家庭需要承担手工劳动,炉灶家庭和盐家庭需要承担盐生产工作。虽然这些工作听起来很累,但他们的社会地位总体上高于上述音乐家庭(婊子)。毕竟,他们有资格成为学生并参加科举考试。

清初,人民仍分为民籍、军籍、商籍、灶籍四大类。然而,此时的赋役征收方式发生了很大变化。明中后期,张居正进行了“一鞭法”,将田赋、兵役等杂征相结合,统一征收银员。清中期,“摊丁入亩”政策进一步实施,丁银全部摊入田赋征收。简单来说,人不用亲自当差,可以通过交钱交粮来完成差役。

张居正在影视剧中。来源/电视剧《明朝1566》截图

随着明清两代赋役制度的改革,籍贯中役信息逐渐减弱,地域意义逐渐增强。与此同时,随着人口流动的加剧,与居住地有关的新词很多,比如“寄籍”。这些词的出现,让“籍贯”这个词展现了原籍和祖籍的含义。

古代“籍贯”信息有多重要?

人们需要承担的兵役类型直接关系到他们所属的“籍”。比如在古代,如果你是军户,那么你的“籍”就是军籍。按照当时的规定,你所在的家庭必须派一个人到军队当差,其他人负责补役、补贴(补贴)。如果你去当差的那个中途逃跑了,那你就得再出一个人去接替。换句话说,如果你是个民户,那你就是民籍。你需要承担一些朝廷摊派的正役和杂役。当然,赋役制度改革后,你可以足不出户完成这些任务,交钱交粮就完成了。

“国籍”的类型也与学额分配有关。学额主要是指在科举考试期间每次考试录取府县学生的名额。在古代,考试成功的概率与考试成功的概率大不相同。清初,商籍和炉灶都有特殊的学额。由于商籍和炉灶入学率高,一些民籍考生在清代冒充商籍考生参加考试。

“籍贯”所包含的地点信息也非常重要,它直接关系到考生参加科举考试的地点和做官的地点。按照惯例,参加科举考试的考生应该在原籍参加考试。然而,随着明清时期人口流动的加快,这种做法也存在许多不适。科举考试中出现了一些“假”现象。

科举考生的籍贯也引发了大案,比如明初的“南北榜”。图为刘伯温在影视剧中查看考生的籍贯。来源/电视剧《李时珍》截图

《万历野获编》记载了一个有趣的案例——明人王国昌的冒籍案。

王国昌原籍徽州籍,后来成为余姚人胡膏的养子。最早,王国昌以余姚籍生源身份参加了顺天乡试,中试结束后,据说是冒顺天通州籍,不幸除名。虽然王国昌很沮丧,但他只能选择再次参加考试。这一次,他作为徽州人参加了应天乡试。考上后,还是有人说是假籍,继续除名。这一次,王国昌非常生气,跑到北京师范大学申辩说:“说他既骂顺天之浙,又骂应天之徽。如果他的姓胡既不能,他的姓王也不能,那么他在天壤之间是什么?因为做了养子,去哪里考试都被说是假的,听起来真的有点无奈。

一方面,故事反映了明代人口流动加速后对回国科学考试规定的影响,另一方面也反映了出国地点对科举考试的重要性。

对古代官员来说,籍贯也影响了官方地点的分配。古人做官实行区域回避制度。明朝早期,北方人担任南方官员,南方人担任北方官员。后来,他们逐渐演变为不允许在本省担任官员。“洪武间,定南北更调制度,南方官北,北方官南。随后,官制逐步确定,自学官外,不得官本省,也不限南北。“到了清朝,考虑到人口流动的因素,清朝官员既不能在祖籍方圆500里做官,也不能在长期居住地方圆500里做官(长期居住地也叫寄籍)。

古人能改籍贯吗?

这样,“籍贯”在一定程度上决定了普通人的社会地位和生活质量。“籍”直接关系到贫困。如果古人不想改变他们手头的贫困和另一个贫困,他们能申请修改上述“籍”吗?

非常、非常、非常困难。《大明会典》载道:“凡军、民、医、匠、阴阳户,许各以原报抄籍为定,不允许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。”《明律户律户役》载“户籍为定”。一般来说,服役是世袭的。你出生时属于哪个服役,孩子出生后属于哪个服役。

然而,也有一些特殊的情况。例如,在嘉靖年间,礼部尚书夏燕“乞讨其家族军队左卫军籍”,并获得批准。贫困服务相当于金钱和食物后,为了获得某些家庭的服务折扣,人们也会通过一些特殊的方法“改变”国籍,如取代绝望的家庭(原家庭中没有人)、分户等方式进行改籍。

随着政策的变化,“籍”也发生了变化。清初,工匠取消了。雍正年间,贱民被废除。这也是“籍”变化的表现。

还有一个问题,如果古人住在不同的地方,回到原籍考试的路途遥远,可以改变“贯”吗?

对个人而言,“贯”是指原籍,一般是固定的。但考虑到实际情况,清人想办法应对人口流动与回国考试的矛盾——允许寄籍考试。寄籍是入籍其他省份,符合科考条件后,在寄籍地参加考试,听起来很人性化。想要获得寄籍的清人也必须经过多次考验。首先,你必须在当地买房子。其次,你可以在各个方面都像当地人一样生活20年才能获得寄籍。吴荣光的《五学录初编》载道:“其他省人在寄居地设有坟墓20多年的,准其入籍,为寄籍”。清代许多地方志记载的官员都标有寄籍:

来源/国家图书馆

民国以后,随着科举制度的消亡,“籍贯”一词的重要性进一步减弱,成为主要指祖居地的词语,这一含义至今仍在使用。

一般来说,古代祖居信息主要是通过“郡望”一词来表达的。古代的“籍贯”一词更接近当代户籍的概念。“籍贯”与人民承担的兵役类型和科举考试密切相关,在一定程度上反映了古代人口对土地的依恋。随着人口流动的加剧,出现了“寄籍”、“出生地”、“现住地”、“户籍地”等新的地点名词,“籍贯”逐渐退到幕后,成为指祖籍的词语。

有人会问,籍贯对日常生活影响不大。为什么我们现在要注册“籍贯”?这是因为籍贯可以反映一个地区人口变化的历史和人口迁移。更多的时候,我们自己也需要“籍贯”信息。它默默地提醒我们,无论走到哪里,都不要忘记自己的“根”。