郑和下西洋:为什么遗憾历史上最大的航海壮举结束?

15世纪的航海史引人注目。在东方,郑和连续七次下西洋,极大地扩大了中国与东南亚、南亚和东非的联系,促进了亚洲和非洲国际贸易的快速发展,加强了各国之间的文化交流。

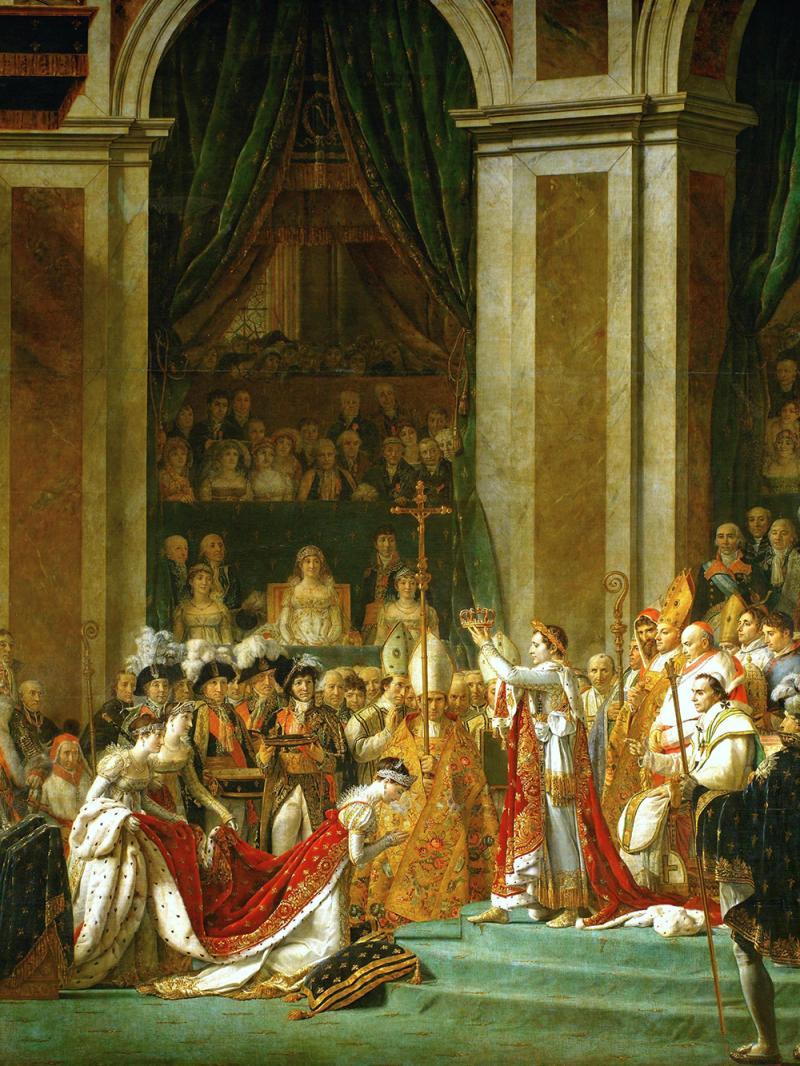

在西方,以达伽马、哥伦布为代表的航海家致力于海洋探索和发展,发现了美国,实现了全球航行,开启了地理发现时代,开启了全球贸易和海外殖民事业,积累了大量财富,为资本主义的发展积累了大量的原始资本。

▲15世纪地理发现开启了新时代的到来

同样是航海史上的壮举,郑和下西洋在规模、人数、支持等方面都要远远超越西方航海。

在规模上,郑和下西洋船队有200多艘船,最大的宝船长148米,宽60米;在人数上,总人数约为2.7万人。除了郑和等少数使官外,他们基本上都是士兵;在支持方面,郑和下西洋得到了明成祖朱迪的全力支持。

▲郑和船队

另一方面,在西方,达伽马只有4艘船,超过170人;哥伦布比达伽马好一点,但只有3-17艘船,90-1500人,只有少量的个人甚至皇室支持。

然而,郑和有很多优势,从1405年到1433年,在过去的20年里,他七次前往西太平洋和印度洋,访问了30多个国家,甚至到达了东非和红海,但最终结束了。

▲郑和下西洋路线图

相反,西方航海得到了持续稳定的发展,对世界产生了深远的影响,开启了全球化的时代。从1405年到1422年,郑和第六次下西洋,搁置了近10年,郑和最后一次下西洋。后来,海上航行被反复提及,但没有实施,最终完全终止。

那么,是什么导致了历史上最大规模的远洋航行遗憾的结束呢?

一、因“名”而起

郑和第一次下西洋航行是在永乐三年(1405年)。永乐是朱迪的年号。明朝的祖先朱迪在中国历史上绝对是一个特殊的皇帝,因为他是唯一一个从诸侯王那里成功反抗的皇帝,这注定了朱迪的名字不对。

朱棣也知道这一点,所以他想尽一切办法给自己增添各种“光环”,以巩固自己王位的正统性。

为此,他多次北征,击败北部游牧民族鞑靼人,同时迁都北京,彻底消除了原建文帝残余势力的影响。

▲“靖难之战”后,朱迪成功登上皇帝的位置

这一切都是朱迪为了宣扬皇位的合理性和正确性而取得巨大成就的迫切愿望,而海上航行也是朱迪寄予厚望的伟大事业之一。

正因为如此,郑和下西洋注定要有强烈的政治目的和主要目的。事实上,早在宋元时期,由于国力雄厚,海外国家就经常派使臣前来朝见。后来,由于国内形势的变化和时间的推移,使臣之间的交流逐渐减少。

朱棣派郑和下西洋宣威异域,重振宋元万邦来朝的浩大局面,重建以大明为中心的秩序体系。

郑和也没有辜负朱迪的期望。七次西洋发生在永乐年间,成功建立了以大明为中心的朝贡贸易体系,随之而来的是快速增长的海外使者。

朱元璋时期,来朝见的海外使团有183次,到朱棣时期,增加到318次,其中许多海外国王甚至亲自来朝拜学习。

▲渤泥(今文莱)国王亲自前来朝拜,不幸病逝,朱棣将其埋葬在金陵(南京)

不仅如此,郑和还多次以宗主国的身份调解了许多国家之间的矛盾和纠纷。在这个过程中,不可避免地会使用暴力手段,其强大的军事力量给海外国家带来了强烈的冲击,显示了明朝强大的综合国力。

毫无疑问,朝贡贸易体系已成为16世纪国际三大秩序体系之一,大大提高了中国政治文化的影响力,实现了朱迪的目标。

二、逆势而行的官方航海

只有“名字”是没有用的,但也必须是合理的,没有人愿意做亏损的生意,更不用说作为一个巨大帝国的舵手,朱迪绝不是一个只知道失败者的主人。

海洋一直是巨大财富的代名词,海洋贸易的前景是毋庸置疑的。宋元时期证明了这一点。南宋位于一个角落,但在金蒙古的连续打击下,它已经持续了150多年,这对外贸易的巨大利润做出了巨大贡献。

明末大量富裕海商的出现也说明了海洋贸易的暴利,比如驱逐荷兰殖民者,收复台湾省的郑成功。他出生在郑的海商,作为海商积累了大量财富,支持了一支庞大的武装队伍。

▲郑成功对抗荷兰殖民者,收复台湾

现在,轮到朱迪享受这个肥美的“蛋糕”了。郑和下西洋经过30多个国家。每次他去任何地方,他都会与当地领导人进行交易,用大明特产的精美瓷器、丝绸和货币换取当地特产,如犀牛角、香料、颜料和珍稀动物。

这些海外特产带回中国后,迅速流入皇室贵族手中,让他们肆意享受。

除此之外,最大的财富来源是朝贡贸易。在郑和下西洋如此庞大的舰队的主持下,开辟了大量的安全路线。许多海外使臣千里迢迢来到明朝,携带大量的特殊材料与明朝进行交换和贸易。

为了独享这些财富,朱迪重新设立了朱元璋时期废除的市造船部门,规定所有外贸交易必须通过市造船部门进行,并实施严格的“海禁”政策,杜绝所有私人海外贸易。

▲明代繁华的城市造船司港口

明初的“海禁”非常严格。洪武年间,明确规定“片板不允许下海”。任何私下进行海外贸易的人都经常被判处死刑。朱迪甚至下令将所有私人海船改为不适合海外航行的平头船。

通过各种手段,明朝以垄断的方式牢牢控制着朝廷或皇室手中的海外贸易,大量财富不断流向皇室。

然而,垄断的官方贸易实际上与当时社会经济的发展趋势完全相反。经过中华人民共和国成立前几十年的稳定,明代商品经济发展迅速。官方手工业逐渐衰落,民营手工业迅速崛起。纺织、冶铁、瓷器等领域甚至出现了大型民营车间。

▲明代商业手工业的繁荣导致了商业集镇的出现

商品经济非常活跃,资本主义甚至在明末诞生。随之而来的是扩大海外市场的愿望和国内市场对海外产品的巨大需求,而官方控制下的海外贸易不能满足商品经济发展的需要。

在这种情况下,我们可以想象私人海外贸易集团与官方之间的矛盾有多激烈。事实上,私人海外贸易集团与明代官方之间的矛盾有着悠久的历史。宋元以来延续下去的私人海外贸易并没有因朝代替代而全部消失。

相反,他们活跃在海上,有时成为商人,有时成为海盗,郑和经常有很多士兵陪同,装备了大量的火器,部分原因是打击这部分海盗,开辟安全路线。

▲郑和船上有大量的火炮

此外,远洋航行的巨大成本也使明朝难以承受。据记载,郑和下西洋前几次花费了600多万白银。根据当时的价格,相当于2400万石米,接近明朝的总财政收入。

在这一趋势和私营海外贸易集团背后的政治集团的共同努力下,官方垄断的海外贸易最终被摧毁。

三、后悔结束

郑和下西洋的一切,无论是出于政治目的还是经济目的,都是建立在明朝强大的综合国力上的。正是因为明朝帝国的衰落,最终的遗憾才结束。

郑和下西洋之初,明朝成立已有30多年,经过这么多年的修养生息,明朝的整体政治形势十分稳定。

▲明北边境长城分布示意图

明太祖朱元璋在位时,北击蒙元残余势力,彻底击败蒙元残余势力。朱迪时期,鞑靼和瓦拉相继出现在北方。为了消除北方边境的威胁,朱迪在北方长城外阻止了北方游牧势力。

可以说,从洪武到永乐近60年,明朝除了“靖难之战”外,政治形势稳定,国家稳定,人民安居乐业,社会经济文化各方面都取得了足够的发展进步,综合国力稳步提升,为郑和下西洋提供了强大的物质基础。

然而,这一切在永乐后期发生了巨大的变化。朱迪时期,先后开展了南征北战、迁都建陵、武当山、南京大报恩寺、远洋航行、大运河开挖等八项工程,造价巨大,给人民和朝廷带来了巨大负担,国力日益下降。

▲南京大报恩寺

此后,虽然“仁宣之治”短暂恢复国力,甚至在一定程度上有所改善,但也在1430年进行了最后一次远航。

后来“土木堡之变”明军被瓦拉大败,明英宗被俘,彻底揭示了明军的萧条,大大增强了游牧民族的野心。

▲土木堡之战,明军大败瓦拉之手

此后,这些游牧民族变得越来越猖獗,他们的掠夺严重威胁着明朝的生存。在北方战略后,预防入侵已成为明朝的重点。为了应对北方的军事威胁,明朝不得不投入大量的材料来加强北方的驻扎,财政压力比以前更大,不得不努力节省支出来支付军事费用。

此外,明朝陷入金融危机、流民暴动、中央政治集团、无心理政治等因素,导致明朝国力急剧下降,没有足够的人力、财力和物力支持海洋航行,郑和下西洋只能后悔结束。

当然,除了政治因素、经济因素和综合国力大幅下降外,郑和的死亡和主政集团的反对也是郑和下西洋终止的原因之一。

无论如何,郑和下西洋在中国历史乃至世界历史上都留下了浓墨重彩的一笔。