“关内”还是“关外”

说到长城,人们常常想到世界第一关的山海关。事实上,辽宁的古长城也纵横多道,雄伟壮观,是辽宁乃至中国宝贵的历史文化遗产。近年来,吉林省吉安市高句丽王城因成为世界文化遗产而受到高度重视,辽宁省九门长城和虎山长城也得到了更好的利用和发展。但总的来说,辽宁长城在人们心中印象不深,对辽宁长城没有深刻的了解。很遗憾。

辽宁古代长城有以下四个特点。

建筑时间早。由于“孟姜女哭长城”传说的影响,秦代长城家喻户晓。因此,人们普遍认为,由于长城是秦朝建造的,辽宁只有在秦始皇时期才有可能建造长城。“青州输于禹贡,秦开一湾辽水”这首诗是这种理解的集中体现。事实上,辽宁古代长城的建设时间比秦朝早。

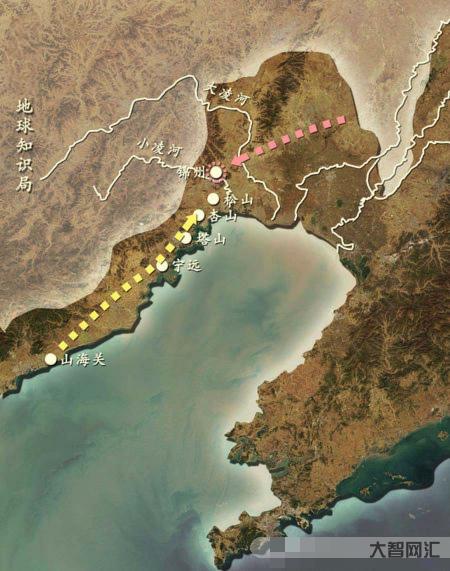

据《史记匈奴传记》记载,燕昭王时期,燕国北邻东胡兵力强大,经常攻占燕国。著名燕国将领秦凯(即与荆轲一起去秦刺秦王的勇士秦舞阳的祖父)被送到东胡做人质。秦开借来了解东胡内部的许多情况。回到燕国后,他发兵攻打东胡,东胡大败,向北退了1000多公里。因此,燕国在新开发的地区修建了一座长城,从建阳(河北省独石口至滦河源)到辽东,并在辽宁省建立了右北平、辽西、辽东三个县。到目前为止,长城的伟大身影首次出现在辽宁大地上。

时间跨度很长。辽宁地区是古代北方少数民族政权南下、中原王朝北上的根据地,自古以来就是兵家必争之地。因此,历代中央和地方政权几乎都在辽宁留下了印记,如燕长城、秦长城、汉长城、高句丽千里长城、明长城、柳条边,即实证。

各种民族建筑和目的。辽宁作为中国古代胡汉民族互动聚居区,民族成分多样。不仅汉族在这里繁衍了很长时间,历史上很多少数民族也在这里生活了很长时间。鲜卑、契丹、女真、高句丽等民族都在这里发展壮大,建立了王朝。历史上,高句丽民族在辽宁修建了千里长城。后来,明朝辽东边城是在高句丽长城的基础上修建的。满族入关后,为了保持关东的“龙脉”,还修建了柳条边特殊形式的长城。总之,辽宁长城是辽宁各族人民的历史见证。

城墙形状多样。辽宁早期长城的建设是根据当地情况采取措施,在土层厚、地形平坦或缺乏岩石区域建造夯土墙;在土层薄或岩石多的地方,用石头建造。可以说,只要有可用的,就可以使用。辽宁省建平县境内的长城是夯土长城的典型地段。土筑城墙,一般是在城墙外取土,这样在墙的北面就形成了一条土壕,减少了地面,也就是说,增加了城墙,有利于防守。

石砌长城即两侧墙面采用较大的石块砌成,城墙陡直光滑,中间填满碎石夹土。建平县热水乡嘎岔沟梁,特别是烧锅营子乡张家湾、菜园至哈模沟等石砌长城的代表,是辽宁省重点文物保护单位。明长城山海关至辽宁鸭绿江的“辽东长城”,用于夯土墙、石墙、劈山墙、木栅等。,并在附近取材,形式多样,变化很大。

清代柳条边缘的施工方法是先用土堆成宽3英尺高的土堤,每5英尺在堤上插3根柳条,然后用绳子将横条柳枝连接起来,即“插柳结绳”。然后在土堤外挖深沟,防止行人翻越。

辽海地域文化和满族历史文化是辽宁古代历史和地理的两个代表。辽宁长城文化是历史与地理相结合的文化代表,包含了山、海、人、城的诸多要素。长城不仅是地理奇观,也是人文杰作。虽然长城是一项军事防御工事,但辽宁古代长城的许多山口后来成为各民族人民交流的平台,辽宁的许多城镇都得到了发展。因此,辽宁长城文化是辽宁人民的财富,也是民族团结的象征。作者建议,辽宁长城文化作为辽宁地域文化的又一代表,应在辽海文化和满族文化的基础上加入。

辽宁地域文化在历史和现实中都具有鲜明的政治意义。辽宁长城建设时间早,建筑主体多,有效证明了辽宁乃至东北地区自古以来就是中国不可分割的一部分,自古以来就是中国各族人民共同生活的家园。

目前,学术界普遍认为辽宁在祖国的地理位置是关外和关内。出版界和媒体界也宣传辽宁的区位特色。作者认为这实际上是不准确和不恰当的。正如谚语所描述的“辽宁山东是一个家庭”一样,中国古代长城的最东端不是山海关,而是直接到鸭绿江,基本上包括辽宁的大部分地区。所以从这个意义上说,辽宁其实是关内省,辽宁人其实是关内人。

长城的基本功能是军事防御功能。辽宁长城一方面证明了辽宁自古以来的军事战略意义,另一方面也表明了辽宁自古以来的勤奋、勇敢和进取精神。因此,作者建议,在东北老工业基地振兴的历史进程中,将辽宁长城文化纳入辽宁中小学教育,加强辽宁长城文化的普及教育,无疑将鼓励辽宁人民的创业精神。

(作者:辽宁社会科学院历史研究所)

原标题:“关内”或“关外”-辽宁长城文化再次思考

声明:本文图片来源于“东方IC”