湖南小伙初中辍学当保安,水泥袋当宣纸,现在成了著名的书法家

2005年,一名农村男孩在湖南举办了他一生中的第一次书法展览。令人惊讶的是,大多数来看展览的人都是著名的书法家。

作为中国新一代最年轻的书法家,王芳泽并不是出生在一个书香家庭。他的父母是负责任的农民,甚至没有钱给王芳泽买宣纸。

在当时三天的展览时间里,他的每一件墨宝都受到世人的青睐,全部售罄。

名利双收的王芳泽选择了隐藏自己的才华,踏上了十年的学习之路。

王芳泽,1975年出生于湖南省娄底市双峰县。他的父母都是面朝黄土、背朝天空的农民。他们一代又一代地为农民谋生。他们没想到儿子从小就对书法感兴趣。

当时,他们的家人还住在农村。早年,村里的邻居们认为王芳泽的大脑坏了,因为他有这样一个特立独行的儿子。他们整天想着一些没有的东西,不能换口吃。

即使是现在,当代普通家庭也需要大量的人力物力来培养孩子成为书法家。参加各种培训、走艺术或体育路线的孩子需要极大的毅力。

由于家境贫寒,王芳泽初中还没读完就辍学了。

在这样一个吃饱了最后一顿饭没下一顿饭的家庭里,王芳泽并没有因为现实而放弃终身爱好。

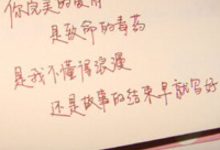

王芳泽用正规的宣纸写下了人生中第一幅龙蛇画。书法优雅帅气后,他把自己的作品贴在房间里外出的横梁上,时刻激励着自己,坚持下去。

早年也反对儿子无所事事。整天呆在家里写字的母亲刘阳春看到儿子这么坚持,最后打不过儿子,慢慢支持王芳泽写字。

当她看到儿子隆重地把书法作品贴在墙上时,她还开玩笑说她在茅草屋里挂了一盏纱灯笼。这样的书法作品与她破旧的房子格格不入。

王芳泽的母亲刘春阳和父亲王端初告诉我们,因为当时家里穷,买不起纸和笔,王芳泽用水当墨水,房子外面的走廊当纸,然后用棍子每天埋头写字。

父母也被迫让王芳泽在初中毕业前辍学。他们也希望王芳泽为家人做出贡献。他们希望他能尽快找到一份工作来养活自己。他们不指望王芳泽以写作为生。

当王芳泽还在西口中学学习时,他经常放学后留下来打扫卫生,只是为了在大家离开后用粉笔在黑板上写一会儿。

在今天的溪口中学门口,“溪口中学”这四个大字就是王芳泽成名后写给母校题的。

因为没读完初中,肚子里没有墨水,这也为王芳泽之后的学习之旅奠定了基础。

初中辍学一段时间后,王芳泽整天呆在家里,一直在写字。

在母亲眼里,这就是浪费生命,看着无所事事的儿子,她不禁担心儿子是否能独自生活。

邻居们经常有不同的眼光,不时有流言蜚语。当时,只知道自己一亩三分地的村民根本不知道。他们甚至亲眼看到一幅书法作品,真正了解书法家。

面对如此优雅的春雪艺术,落后的农村地区自然不屑一顾。在当时的村民眼里,王芳泽异想天开,整天呆在家里,懒惰。

当时也是为了不违背父母的意愿,同时也要承担起养家的责任,王芳泽跟着同乡的人,到外地打工。

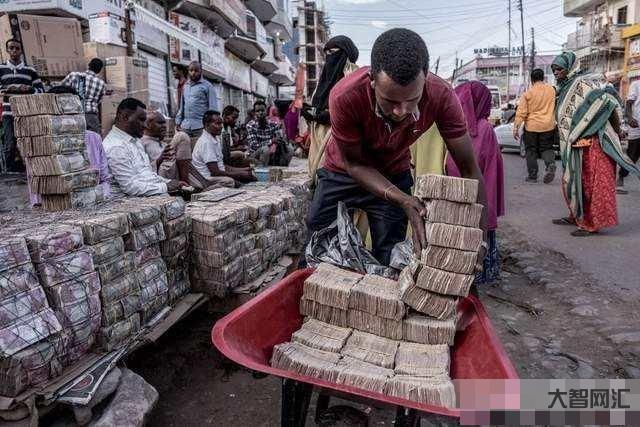

17岁的王芳泽,无知地走出家门,来到湖北省监利县。在监利县的施工现场,他做着运输水泥、搬砖等辛苦的体力劳动。

但即使在施工现场,在尘土飞扬、鱼龙混杂的环境中,王芳泽也没有放弃写作爱好。

夜深人静的时候,王芳泽常常把装水泥的袋子当宣纸,自己在上面肆意骄傲,挥洒笔墨。

王芳泽还说,施工现场的水泥袋使用起来像现在的宣纸。现在回想起来,王芳泽也津津乐道,说当时水泥袋的味道特别好,就像墨水一样。

施工现场的承包商甚至告诉他不要在这里工作,因为王芳泽用了太多的水泥袋。因为当时水泥袋可以再回收,一个五毛钱。

离开工地后,王芳泽去广州当保安。走了一年多的王芳泽在外面辛苦了很久。他更意识到自己对这种生活不满意,不适合做劳动活动。

于是王芳泽回到家,想靠书法开始自己的生活。父母看着儿子这么坚持,慢慢接受了儿子不被村民看好的偏好。

回家后,王芳泽开始写作,忘记吃饭睡觉。他经常点燃煤油灯,直到晚上一两点才睡觉。白天,我用树枝在墙上和地上画画。

为了支持儿子,母亲刘春阳订阅了当时村里罕见的《书法报》,一年要30多元。在贫穷的家里,这无疑是一笔巨大的开支。

王芳泽也期待着每次邮局送来的来之不易的报纸。他每三五天去一次四五里外的邮局,期待着《书法报》上的书法作品和相关书法知识能够快速送来。

为了儿子,父亲王端初经常在施工现场捡起不必要的工程图纸,为王芳泽做宣纸。在废纸背面的空白处,王芳泽的第一部获得铜牌的作品写在上面。

在《书法日报》上,王芳泽看到湖南书法协会举办了一场书法比赛。在圣贤杯上,虽然王芳泽的作品获得了铜牌,但他的作品不能与其他作品一起展出。

原因是王芳泽寄来的书法不是用宣纸写的,而是建筑工地上的废纸。王芳泽根本不知道书法是写在宣纸上的。

第一部获奖的书法作品是赵毅的《论诗》。虽然不符合常规,甚至写错了“诗”字,但书法协会也给了王芳泽应有的荣誉。

母亲刘春阳也很高兴看到她获奖的儿子。

但他们仍然担心,即使他们的儿子充满了热血,他们的书法也没有取得什么成就,但他们将来不能自力更生。

因此,他的父母把他送去学习和写作的技术工作——装饰。在学习装饰的过程中,王芳泽基本上维持了自己的独立生活。

之后,王芳泽去北京永宝斋学习更复杂的棕色装饰,现在王芳泽也是装饰画的好手。

生活平淡,但看到好的画作,王芳泽也会很认真地去题字。

几年后,越来越多的人知道王芳泽的书法。当地著名的王芳泽来找他求字。他的第一个字是在他24岁的秋天正式写的,卖了60元。

王芳泽也很高兴得到外界的肯定,1999年60元也有点重。所以刚出现的王芳泽更痴迷于写作,有时有人会找到他,想要他的墨宝。

当时,王芳泽和妻子邓英姿住在不到60平方米的小房子里。为了在小空间里练习书法,王芳泽买了一块三合板,不用的时候把它放在床边。

妻子邓英姿还说,晚上12点以后,是王芳泽创作灵感最好的时候。当时,他通常要练习到天亮三四点才能睡觉。

合理的妻子没有抱怨,因为她的丈夫痴迷于书法,不能给她带来更好的生活,而是默默地支持她丈夫的事业。

当王芳泽看到一本好书或书法作品时,他宁愿不吃东西就买回来,自己好好学习。

当时家里的大部分经济收入都是用来买书买纸的,过年过节连一顿像样的饭菜,一件新衣服都买不起,

他的朋友张良玉曾经帮他去火车站把王芳泽买的宣纸运回家。张良玉目瞪口呆。他没想到王芳泽一次买了3万多元的宣纸。

当时,王芳泽一年要用这么多宣纸,只有火车才能批量运输。朋友张良玉也很惊讶,买了这么多纸,王芳泽不得不生活。

2002年,中国国际科技成果博览会书画展开幕。27岁的黑马王芳泽在历史博物馆获得成人组金牌,王芳泽成为获奖历史上最年轻的书法家。

当时书法界对王芳泽的评价是:“碑帖融合,风格高古,简约灵动,劲健飘逸。”于是一时间,王芳泽的作品就贵了洛阳纸,一个字也找不到。

随着作品市场的上涨,王芳泽也名利双收。各种媒体对王芳泽作品的报道使王芳泽出名。他不再是以前不为人知的画家了。

媒体甚至有传言称,王芳泽在湖南买了7套房子,拒绝了年薪40万的稳定工作。

对于这样的报道,王芳泽并没有选择深陷其中,而是不断独善其身。

2003年,王芳泽成功地找到了著名书法家李铎,并拜他为师。

在学习了一些书法技巧后,2005年,王芳泽30岁时,他举办了自己的书法展,作为生日礼物。

越来越多的人认识王芳泽,无数的奖项和证书都被他怀里了。社会各界都对王芳泽赞不绝口,很多人不买王芳泽的账。

经过30年的艰苦奋斗,王芳泽成就了今天的地位。但他还是摆脱不了初中没读完就辍学打工的事实。外界批评他的人无疑会从这些方面挖苦他。

不同意王芳泽的书法界成员认为,王芳泽没有受过良好的教育,无法理解书法的境界和真谛,所以他的书法只是徒劳,没有其本质,充满了世俗气息。

他们还认为王芳泽只是简单地复制了别人的创作,书法作品根本没有自己的灵魂。就像王芳泽获得铜牌的第一部作品一样,他甚至在书法上写错了字,无法登上舞台。

王芳泽一开始对不同的声音很生气。他认为走到这一步并不容易。名人看不到来源,只要有人欣赏和青睐他的作品。

但慢慢地,在外界的呼声中慢慢过来后,王芳泽也意识到,如果他的作品不被认可,他的书法艺术将有更多的文化遗产,这样他就可以有诗歌和书法的精神。

因此,从王芳泽30岁开始,他又开始了十年的学习生涯,了解书法的境界,培养自己独特的书法灵魂。

首先,他来到了中国人民大学、中国美术学院等大学,在专门的书法课上,慢慢品味,努力学习。

之后,我去了清华大学美术学院,和霍春阳教授一起学习中国传统绘画写意。

一方面,学习绘画是为了摆脱自己作品中的世俗精神,努力清新脱俗,另一方面是为了提高自己的境界,理解书画作品的真谛。

随着对艺术理解的加深,王芳泽也得到了大学教师的认可。李铎首先给王芳泽写了一个题词,希望他能坚持下去,认真学习;大书法家欧阳中石先生称赞他善于取人,一学就能学会。

经过10年的隐藏,40岁的王芳泽已经褪去了自己的世俗气息,不再是以前不知道天高地厚的年轻人。

如今,王芳泽已成为国际艺术家联合会会员、湖南书法家协会会员、中国硬笔书法协会会员。

他的创作软硬兼施,楷、隶、行草各体俱善,尤其擅长行草书。

《中国钢笔书法》、《写作》等全国著名的专业报刊都有作品发表或专栏介绍他的作品。王芳泽也有自己专门的练习室。晴云阁的主人,不是西山墨客,也是他的签名。

编辑丨书书

参考资料

娄底新闻网《娄底人在他乡》