军事上有无可能?

军事上有无可能?

美联储连续第六次维持基准利率不变,鲍威尔称下一步行动不太可能是加息,哪些信息值得关注?

美联储连续第六次维持基准利率不变,鲍威尔称下一步行动不太可能是加息,哪些信息值得关注? 「五一」期间,我国部分中小河流可能发生超警洪水,相关地区需提前做好哪些应对措施?

「五一」期间,我国部分中小河流可能发生超警洪水,相关地区需提前做好哪些应对措施? GreenJoy:探索绿色生活的无限可能-GreenJoy,为何选择绿色生活方式

GreenJoy:探索绿色生活的无限可能-GreenJoy,为何选择绿色生活方式 极端高温席卷东南亚,北美洲也遭殃,WMO 称未来五年气温均值高于过去五年可能性达 98%,将有何影响?

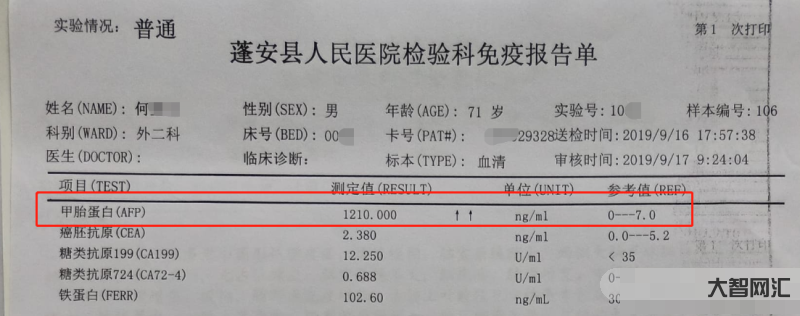

极端高温席卷东南亚,北美洲也遭殃,WMO 称未来五年气温均值高于过去五年可能性达 98%,将有何影响? 甲胎蛋白偏高说明什么问题-甲胎蛋白升高不一定是肝癌!但很可能有这几种情

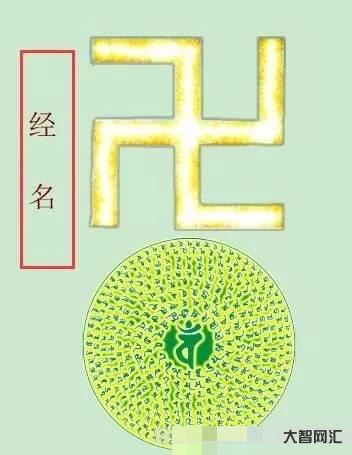

甲胎蛋白偏高说明什么问题-甲胎蛋白升高不一定是肝癌!但很可能有这几种情 卐卍卍卐怎么念-“卍”和“卐”有何区别?和纳粹有何关系?学者:弄错可能

卐卍卍卐怎么念-“卍”和“卐”有何区别?和纳粹有何关系?学者:弄错可能 谷丙转氨酶偏高说明什么原因-谷丙转氨酶升高,很有可能是肝脏出现了问题,

谷丙转氨酶偏高说明什么原因-谷丙转氨酶升高,很有可能是肝脏出现了问题, 胆囊炎有哪些症状-健康自测!有这些症状要注意 你可能患有胆囊炎

胆囊炎有哪些症状-健康自测!有这些症状要注意 你可能患有胆囊炎