追寻邵云环

云卷云舒,鸟鸣枝畔,春光投射在银笔尖形墓碑上。在嘉木斯烈士陵园东北角,这座笔形邵云环烈士纪念碑悄然落在这里。谁是邵云环?她有什么不为人知的故事?姐姐,记者,烈士。。。每个人心中的不同画像都变成了墓前的雕塑。这背后是逝去的新鲜生命和可持续的红血。

▲邵云环烈士纪念碑高高耸立(王大禹摄)

母亲与月夜

1999年5月8日,母亲节前一天,一位48岁的母亲为中国新闻事业在异乡流尽了最后一滴血。

就在几天前的月夜,在贝尔格莱德的屋顶上,邵云环凝视着他的最后一部作品《没有灯光的漫长夜晚》,以极大的同情和同情看着科索沃战争的悲剧,哀叹战争导致“血肉浸入土壤,场景可怕”。

月影孤独,阴阳分隔。7000多公里外,中国东北老工业城市佳木斯,71岁的邵炳奎头发花白,24年前的往事不忍回首。“我是家里第一个知道姐姐出事的人。”邵炳奎说,他当时在家里的书桌前画画,旁边的电视机突然播出了中国驻南大使馆的消息。

“我姐姐的胳膊断了,胳膊断了……”看到电视画面中的场景,他忍不住哭了起来。从废墟中抬出来的姐姐一动不动地躺在担架上,一只胳膊挂在担架旁边。“我一边哭一边用头撞墙,感觉突然被抽空了。”邻居来安慰他,让他从悲伤和愤怒中稍微缓解一下。他想:“我们不能让70多岁的父母知道他们受不了。”

邵炳奎和他的妹妹在痛苦中保持冷静,并试图把坏消息隐藏到最后一刻。他们安排人们悄悄地来到父母家,拔下电视插头并拧断,说电视坏了,短期内无法修复。

三姐邵云清和姐姐邵云环看起来很像,聪明而温暖,只是不戴眼镜。68岁时,她擦去眼角的眼泪,告诉记者,她的父母似乎预料到了什么,并说他们会打开电视看新闻。

“第二天,佳木斯市委同志来看望,小心翼翼地安慰老人,‘雨很大,不一定撞到我们家’。我父亲当时晕倒了。”邵炳奎回忆说,他的父亲邵芳元不善于表达,但他喜欢把孩子们的每一点都记在日记里。“姐姐出事后,我父亲再也不记得了。”。

“姐姐离开后,家里很少提到这段记忆,但每年除夕吃团圆饭时,妈妈都要多留一双筷子。我父亲几乎每天早饭后都会带着小板凳去烈士墓,直到中午才回来。”邵炳奎说。

▲邵炳奎和邵云清介绍了邵云环同志生前使用的物品(邹大鹏摄)

为了悼念邵云环,《参考新闻》报社编写了《七彩云环》一书,收录了家人、同事等回忆文章和她的遗作。邵云环的儿子曹磊在《再给你打电话:“妈妈!文章写道:“在万米高空的狭小机舱里,父亲双眼重伤,我甚至不能去看他!我不能让他发现我的悲伤,我不能让他知道你已经离开了!我只能埋头坐在角落里,紧紧地拥抱你,就像你小时候紧紧地拥抱我回家一样。但是妈妈——我拥抱的不再是你温暖的身体,而是一堆冰冷的骨灰覆盖着你的红旗,妈妈!”

松柏与春天

“邵云环在一个和谐的春天离开了我们。。。我经常试着想,邵云环眼中的战争是什么样子的?”她的朋友王其冰在她怀念的文章中写道,她编辑了邵云环最后一部战地遗作。

邵云环是什么样的人?王其冰说,多读她的文章就知道了。

“春天是一年中充满活力和希望的季节,但命运多舛的南斯拉夫人不得不为捍卫基本自由付出鲜血和生命代价。。。春天来了,但每个人都知道战争已经接近这个热爱和平的国家。”她在《悲剧的贝尔格莱德》中感叹战争的残酷。

“这一天是满月。站在屋顶上环顾四周,一轮明月从不远处被炸成空架子的商业中心升起。。。经过漫长的夜晚没有灯光,阳光把人们带进了正常的生活。多瑙河风格各异的小餐馆和咖啡馆仍然挤满了朋友,散步的人仍然放慢脚步。”她专注于炮火下的废墟和战争中的日常生活。

“北约炸了火车,说是‘错误’。炸了居民区,又说是‘错误’。炸了医院,他们还说是‘错误’……”她在短评《北约什么时候发生意外失误》中质疑北约强盗的行为,同情滴血的生活。

出乎意料的是,一周后,她又被“错误”带走了。棺材里的邵云环穿着一套绿色西装,这是她的同事们在贝尔格莱德市中心最大的百货公司买的。这是她最喜欢的颜色,也是一种象征和平的颜色。

壮丽的山川照耀着千秋。嘉木斯烈士陵园门口两侧,8个镀金大字厚重肃穆。两边都是松柏树荫,高耸的革命烈士纪念碑直行可见。东边沿着小路走了几十步,邵云环同志的半身雕像挺然而立。后面是一座黑色的纪念碑和钢笔形状,高5.8米,寓意着她牺牲的日子。她的一些骨灰泥在这里。

▲记者一行在佳木斯烈士陵园祭拜邵云环同志(丁兆勇摄)

“埋葬时种植的松树已经有一个厚碗了。”邵云清指着不远处的几棵松树说,姐姐的性格就像这棵笔直的松树,坚韧而直,不怕困难和危险,就像她高中去大兴安岭上山下乡一样,条件最差,温度最低,但她毫不犹豫地自愿。艰苦的环境和繁重的劳动形成了她山上的肌肉、骨骼和松树的性格。

佳木斯云环小学是一所以纪念邵云环命名的小学。它的前身是佳木斯纺织厂小学。邵云环的兄弟姐妹们都在这里学习。在小学的“云环展览室”里,有她当林场工人时的旧照片、她穿的衣服、背包和其他遗物。邵云清指着一双棕色的袜子说:“这是我姐姐小时候为我们编织的袜子……”

“她看不到别人受苦,工作也很认真。”邵炳奎说,姐姐成为大兴安岭加格达奇建筑工程办公室机械维修车间的车库工人后,经常主动献血,给孩子们更多的工人送粮票。一旦发生山地火灾,作为一名汽车工人,她本可以不参加火灾任务,但她仍然冲到了火灾的前线。

▲邵云环生前穿的衣服,邵云环亲手为姐姐编织的毛袜(石枫摄)

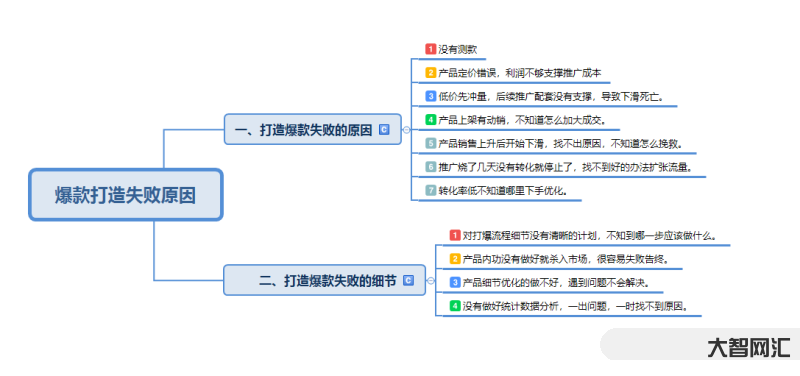

因此,我们明白了她为什么多次主动穿越火线。1990年,她被派往新华社贝尔格莱德分公司工作,遍布波黑冲突地区。1993年10月,她回到参考新闻报工作,经常熬夜赶稿子。1999年3月,她自愿去南斯拉夫做常驻记者。

朋友齐淑娟回忆说,最深刻的感受是她一丝不苟的认真工作,默默工作,从不宣传,加上她的话不多,衣服简单,知道她的名字,读过她的文章,真的可以把名字和她自己的数字不多。

她有两句口头禅:一句是“算了吧”,一句是“有事请找我”。每当她遭受损失和委屈,别人为她打抱时,她总是说:“算了吧。”每当她觉得同事需要她的帮助,她就说:“有事请找我。”同事们最难忘的是她的笑容。

1999年3月12日,邵云环离开同事时说:请放心,我必须完成任务。她一句话也没说个人安全。当每个人都说“请照顾好它”时,她仍然像往常一样微笑着。然而,这个微笑实际上是一个永恒的秘密。

导弹与稿件

贝尔格莱德,塞尔维亚语,意思是位于萨瓦河和多瑙河交汇处的“白色城堡”。2009年,记者来到这里祭拜邵云环同志。老大使馆的围栏外摆放着各种各样的鲜花。远处,被导弹轰炸的大使馆惨烈屹立,一条清晰的导弹痕迹斜穿过大楼。

如果不是当年记录的画面,我们很难想象邵云环经历了什么。新华社记者在文章中描述:卧室天花板上有一个大洞,断裂的钢筋扭曲悬挂,这显然是由于导弹从天而降,撕开硬混凝土,钢筋穿过房间。卧床被炸得粉碎,地上布满了撕碎的布条和损坏的物品;靠墙的桌子没有被炸飞,桌子上的电脑也被损坏了。这是邵云环最近从北京带来的电脑。

邵云环害怕死亡吗?从她的话中,我们也读到了担心:“为了安全起见,我们把卧室里的桌子和电脑一起搬到了客厅——隔着一堵墙,我们应该更加脚踏实地。此外,所有的玻璃窗都用胶带贴上了“米”字。。。当其他人听到警报时,他们可以按照规定去地下室躲避,但我不得不呆在家里写手稿。”她在《北约空袭南联盟的经历》一文中直言不讳。

“一个多月来,我们习惯了午夜后经常发出的爆炸声。每天晚上,我们都在等待令人心悸的巨响,就像‘楼上的另一只靴子掉下来’一样。”她在最后一篇遗作中写道。

邵云环曾告诉她的朋友,她第一次在波黑战场上感到害怕:“那里很混乱。如果发生了什么事,谁可能不清楚。”在这种情况下,你为什么要再去呢?面对朋友们的问题,她苦笑着说:“要做好记者的工作,我们总是要冒一些风险。”

▲佳木斯云环小学展览室的老照片(邹大鹏摄)

“无情可能不是真正的英雄,可怜的儿子怎么不是她的丈夫。”她是一个普通的女人,一个记者,一个母亲。然而,面对生死,她表现出了“放弃前锋,安全生活”的正义,并表现出了冒着被轰炸风险“独自参加会议”的决心。

1999年3月26日,邵云约好去贝尔格莱德联盟大厦采访南联盟副总理利利奇。她一出门,就听到了刺耳的空袭警报。联盟大厦一直是轰炸的重点目标。她犹豫了一会儿,但她还是走上了路。

她后来在采访日记中写道:“无论利奇是否在那里等待,他都不能因为自己的原因而失去宝贵的采访机会。“她在空袭警报声中来到联盟大楼,发现里面是空的,所有的工作人员都按照规定进入了地下室,但利利奇独自等待她采访。利利奇开玩笑说,我们在这里谈话,炸弹随时可能掉下来打断我们的谈话。她在一次采访中说,对方“不顾安全”。事实上,在这一刻,她也面对生死,承担着女性虚弱的国格。她手里的纸和笔是为了在世界舆论领域传播中国的声音。

邵云怕吗?她怕!她最怕的是稿子发不出去。在这次采访中,她写道:“空袭当天,我在电话里对老杨老赵发脾气,因为我写的第一个通讯《悲剧的贝尔格莱德》几个小时都发不出去了…如果我没有带我的电脑,如果我没有先安装一条电话线,如果我没有《人民日报》记者的慷慨,我现在该如何向总社解释?!…如果这里的情况进一步恶化到断电导致线路堵塞,那我该怎么办?”

不幸的是,她再也不能担心出版了。邵云环的一部作品叫《在血与火中所见所闻》,她在文中同情死亡的塞尔维亚媒体同行。转眼间,她也陷入了血与火:当人们清理现场时,他们发现邵云环的办公桌上有一本塞文字典,抽屉半开着。她穿着整齐。虽然是午夜,但她还没有入睡,正在工作。。。她所拥有的只是一支笔和一台电脑。她手无寸铁。她只是说了实话,履行了记者的职责。

▲邵云环用的笔记本和笔(石枫摄)

黑土与血脉

2022年隆冬,记者和邵氏兄弟姐妹来到佳木斯烈士陵园祭奠。双手拿着墓碑上的雪,手掌上的雪慢慢滑落。

“谢谢大家来看姐姐!”面对这突如其来的感谢,我们无言以对。真正应该感谢的是我们的年轻一代。寒知松柏,君子伴高节。在新华社历史上,周、、沈建图…150多名烈士在中国新闻史上铸就了不朽的纪念碑。追求真理是他们不变的信念,舍身成仁是他们无声的誓言,马革裹尸是他们对国家和民族的热爱。

作为一名中国共产党党员,对战争与和平以及人类命运的共同追求反映了邵云环对红血的持续坚持。她是新华社研究南斯拉夫问题的专家。她去了战场两次采访,但她找到的不是死亡。邵云环曾在贝尔格莱德的春天向朋友们叹息:看看这个国家有多美丽,但要战斗,多么遗憾啊!

邵云环的家里保存着南斯拉夫剧变后发行的2.5亿第纳尔纸币,票面价值惊人。这么大的票只相当于几美元。1993年2月9日至15日,《参考新闻》四版连载《斯洛文尼亚和克罗地亚纪行》,都是她亲眼所见,亲眼所闻,倾心所想,观点鲜明,全部用事实说话。读完之后,人们明白,国家失去了稳定,人民就会遭殃;国力衰弱,列强必来欺负。只有在中国共产党的领导下,中国才能稳定繁荣。

佳木斯是邵云环的故乡,原名“甲母克寺嘎珊”,是满语,意译为“站官屯”或“驿城村”,位于三江平原腹地,是世界三大黑土带之一。云环小学校长张建明说,云环路、云环社区……这座城市充满了英雄的记忆。在嘉木斯烈士陵园的英国名录墙上,还记载了祁志中、夏云阶、冷云等众多英雄。广阔的黑土地牢固地端住了中国的饭碗,滋养了这片水土不畏危险、帮助世界的风格。

▲张建明,佳木斯云环小学校长,介绍邵云环同志的事迹(邹大鹏摄)

塞尔维亚也拥有广阔的黑土地,在3月举行了许多活动,以纪念24年前北约轰炸南联盟的受害者。在名为“如果可以的话,我们会选择原谅;但只有当我们死了,我们才能忘记”的纪念活动中,许多在轰炸中失去亲人的人掩面哭泣。

据报道,北约78天的轰炸造成2000多名无辜平民死亡,6000多人受伤,近100万人流离失所。他们是谁的孩子,谁的兄弟姐妹?他们是谁的丈夫、妻子、父亲和母亲?像邵云环一样,他们有一个幸福的家庭,热爱脚下的黑土地,但他们再也不能像邵云环一样呼吸家里的空气了。

“只要我们记得,他们还活着。”记者想起了安慰邵云清的话。

春天,佳木斯烈士陵园里没有风,但过去却呼啸而过。(记者邹大鹏、杨轩、王大禹)

追寻邵云环

云卷云舒,鸟鸣枝畔,春光投射在银笔尖形墓碑上。在嘉木斯烈士陵园东北角,这座笔形邵云环烈士纪念碑悄然落在这里。谁是邵云环?她有什么不为人知的故事?姐姐,记者,烈士。。。每个人心中的不同画像都变成了墓前的雕塑。这背后是逝去的新鲜生命和可持续的红血。

▲邵云环烈士纪念碑高高耸立(王大禹摄)

母亲与月夜

1999年5月8日,母亲节前一天,一位48岁的母亲为中国新闻事业在异乡流尽了最后一滴血。

就在几天前的月夜,在贝尔格莱德的屋顶上,邵云环凝视着他的最后一部作品《没有灯光的漫长夜晚》,以极大的同情和同情看着科索沃战争的悲剧,哀叹战争导致“血肉浸入土壤,场景可怕”。

月影孤独,阴阳分隔。7000多公里外,中国东北老工业城市佳木斯,71岁的邵炳奎头发花白,24年前的往事不忍回首。“我是家里第一个知道姐姐出事的人。”邵炳奎说,他当时在家里的书桌前画画,旁边的电视机突然播出了中国驻南大使馆的消息。

“我姐姐的胳膊断了,胳膊断了……”看到电视画面中的场景,他忍不住哭了起来。从废墟中抬出来的姐姐一动不动地躺在担架上,一只胳膊挂在担架旁边。“我一边哭一边用头撞墙,感觉突然被抽空了。”邻居来安慰他,让他从悲伤和愤怒中稍微缓解一下。他想:“我们不能让70多岁的父母知道他们受不了。”

邵炳奎和他的妹妹在痛苦中保持冷静,并试图把坏消息隐藏到最后一刻。他们安排人们悄悄地来到父母家,拔下电视插头并拧断,说电视坏了,短期内无法修复。

三姐邵云清和姐姐邵云环看起来很像,聪明而温暖,只是不戴眼镜。68岁时,她擦去眼角的眼泪,告诉记者,她的父母似乎预料到了什么,并说他们会打开电视看新闻。

“第二天,佳木斯市委同志来看望,小心翼翼地安慰老人,‘雨很大,不一定撞到我们家’。我父亲当时晕倒了。”邵炳奎回忆说,他的父亲邵芳元不善于表达,但他喜欢把孩子们的每一点都记在日记里。“姐姐出事后,我父亲再也不记得了。”。

“姐姐离开后,家里很少提到这段记忆,但每年除夕吃团圆饭时,妈妈都要多留一双筷子。我父亲几乎每天早饭后都会带着小板凳去烈士墓,直到中午才回来。”邵炳奎说。

▲邵炳奎和邵云清介绍了邵云环同志生前使用的物品(邹大鹏摄)

为了悼念邵云环,《参考新闻》报社编写了《七彩云环》一书,收录了家人、同事等回忆文章和她的遗作。邵云环的儿子曹磊在《再给你打电话:“妈妈!文章写道:“在万米高空的狭小机舱里,父亲双眼重伤,我甚至不能去看他!我不能让他发现我的悲伤,我不能让他知道你已经离开了!我只能埋头坐在角落里,紧紧地拥抱你,就像你小时候紧紧地拥抱我回家一样。但是妈妈——我拥抱的不再是你温暖的身体,而是一堆冰冷的骨灰覆盖着你的红旗,妈妈!”

松柏与春天

“邵云环在一个和谐的春天离开了我们。。。我经常试着想,邵云环眼中的战争是什么样子的?”她的朋友王其冰在她怀念的文章中写道,她编辑了邵云环最后一部战地遗作。

邵云环是什么样的人?王其冰说,多读她的文章就知道了。

“春天是一年中充满活力和希望的季节,但命运多舛的南斯拉夫人不得不为捍卫基本自由付出鲜血和生命代价。。。春天来了,但每个人都知道战争已经接近这个热爱和平的国家。”她在《悲剧的贝尔格莱德》中感叹战争的残酷。

“这一天是满月。站在屋顶上环顾四周,一轮明月从不远处被炸成空架子的商业中心升起。。。经过漫长的夜晚没有灯光,阳光把人们带进了正常的生活。多瑙河风格各异的小餐馆和咖啡馆仍然挤满了朋友,散步的人仍然放慢脚步。”她专注于炮火下的废墟和战争中的日常生活。

“北约炸了火车,说是‘错误’。炸了居民区,又说是‘错误’。炸了医院,他们还说是‘错误’……”她在短评《北约什么时候发生意外失误》中质疑北约强盗的行为,同情滴血的生活。

出乎意料的是,一周后,她又被“错误”带走了。棺材里的邵云环穿着一套绿色西装,这是她的同事们在贝尔格莱德市中心最大的百货公司买的。这是她最喜欢的颜色,也是一种象征和平的颜色。

壮丽的山川照耀着千秋。嘉木斯烈士陵园门口两侧,8个镀金大字厚重肃穆。两边都是松柏树荫,高耸的革命烈士纪念碑直行可见。东边沿着小路走了几十步,邵云环同志的半身雕像挺然而立。后面是一座黑色的纪念碑和钢笔形状,高5.8米,寓意着她牺牲的日子。她的一些骨灰泥在这里。

▲记者一行在佳木斯烈士陵园祭拜邵云环同志(丁兆勇摄)

“埋葬时种植的松树已经有一个厚碗了。”邵云清指着不远处的几棵松树说,姐姐的性格就像这棵笔直的松树,坚韧而直,不怕困难和危险,就像她高中去大兴安岭上山下乡一样,条件最差,温度最低,但她毫不犹豫地自愿。艰苦的环境和繁重的劳动形成了她山上的肌肉、骨骼和松树的性格。

佳木斯云环小学是一所以纪念邵云环命名的小学。它的前身是佳木斯纺织厂小学。邵云环的兄弟姐妹们都在这里学习。在小学的“云环展览室”里,有她当林场工人时的旧照片、她穿的衣服、背包和其他遗物。邵云清指着一双棕色的袜子说:“这是我姐姐小时候为我们编织的袜子……”

“她看不到别人受苦,工作也很认真。”邵炳奎说,姐姐成为大兴安岭加格达奇建筑工程办公室机械维修车间的车库工人后,经常主动献血,给孩子们更多的工人送粮票。一旦发生山地火灾,作为一名汽车工人,她本可以不参加火灾任务,但她仍然冲到了火灾的前线。

▲邵云环生前穿的衣服,邵云环亲手为姐姐编织的毛袜(石枫摄)

因此,我们明白了她为什么多次主动穿越火线。1990年,她被派往新华社贝尔格莱德分公司工作,遍布波黑冲突地区。1993年10月,她回到参考新闻报工作,经常熬夜赶稿子。1999年3月,她自愿去南斯拉夫做常驻记者。

朋友齐淑娟回忆说,最深刻的感受是她一丝不苟的认真工作,默默工作,从不宣传,加上她的话不多,衣服简单,知道她的名字,读过她的文章,真的可以把名字和她自己的数字不多。

她有两句口头禅:一句是“算了吧”,一句是“有事请找我”。每当她遭受损失和委屈,别人为她打抱时,她总是说:“算了吧。”每当她觉得同事需要她的帮助,她就说:“有事请找我。”同事们最难忘的是她的笑容。

1999年3月12日,邵云环离开同事时说:请放心,我必须完成任务。她一句话也没说个人安全。当每个人都说“请照顾好它”时,她仍然像往常一样微笑着。然而,这个微笑实际上是一个永恒的秘密。

导弹与稿件

贝尔格莱德,塞尔维亚语,意思是位于萨瓦河和多瑙河交汇处的“白色城堡”。2009年,记者来到这里祭拜邵云环同志。老大使馆的围栏外摆放着各种各样的鲜花。远处,被导弹轰炸的大使馆惨烈屹立,一条清晰的导弹痕迹斜穿过大楼。

如果不是当年记录的画面,我们很难想象邵云环经历了什么。新华社记者在文章中描述:卧室天花板上有一个大洞,断裂的钢筋扭曲悬挂,这显然是由于导弹从天而降,撕开硬混凝土,钢筋穿过房间。卧床被炸得粉碎,地上布满了撕碎的布条和损坏的物品;靠墙的桌子没有被炸飞,桌子上的电脑也被损坏了。这是邵云环最近从北京带来的电脑。

邵云环害怕死亡吗?从她的话中,我们也读到了担心:“为了安全起见,我们把卧室里的桌子和电脑一起搬到了客厅——隔着一堵墙,我们应该更加脚踏实地。此外,所有的玻璃窗都用胶带贴上了“米”字。。。当其他人听到警报时,他们可以按照规定去地下室躲避,但我不得不呆在家里写手稿。”她在《北约空袭南联盟的经历》一文中直言不讳。

“一个多月来,我们习惯了午夜后经常发出的爆炸声。每天晚上,我们都在等待令人心悸的巨响,就像‘楼上的另一只靴子掉下来’一样。”她在最后一篇遗作中写道。

邵云环曾告诉她的朋友,她第一次在波黑战场上感到害怕:“那里很混乱。如果发生了什么事,谁可能不清楚。”在这种情况下,你为什么要再去呢?面对朋友们的问题,她苦笑着说:“要做好记者的工作,我们总是要冒一些风险。”

▲佳木斯云环小学展览室的老照片(邹大鹏摄)

“无情可能不是真正的英雄,可怜的儿子怎么不是她的丈夫。”她是一个普通的女人,一个记者,一个母亲。然而,面对生死,她表现出了“放弃前锋,安全生活”的正义,并表现出了冒着被轰炸风险“独自参加会议”的决心。

1999年3月26日,邵云约好去贝尔格莱德联盟大厦采访南联盟副总理利利奇。她一出门,就听到了刺耳的空袭警报。联盟大厦一直是轰炸的重点目标。她犹豫了一会儿,但她还是走上了路。

她后来在采访日记中写道:“无论利奇是否在那里等待,他都不能因为自己的原因而失去宝贵的采访机会。“她在空袭警报声中来到联盟大楼,发现里面是空的,所有的工作人员都按照规定进入了地下室,但利利奇独自等待她采访。利利奇开玩笑说,我们在这里谈话,炸弹随时可能掉下来打断我们的谈话。她在一次采访中说,对方“不顾安全”。事实上,在这一刻,她也面对生死,承担着女性虚弱的国格。她手里的纸和笔是为了在世界舆论领域传播中国的声音。

邵云怕吗?她怕!她最怕的是稿子发不出去。在这次采访中,她写道:“空袭当天,我在电话里对老杨老赵发脾气,因为我写的第一个通讯《悲剧的贝尔格莱德》几个小时都发不出去了…如果我没有带我的电脑,如果我没有先安装一条电话线,如果我没有《人民日报》记者的慷慨,我现在该如何向总社解释?!…如果这里的情况进一步恶化到断电导致线路堵塞,那我该怎么办?”

不幸的是,她再也不能担心出版了。邵云环的一部作品叫《在血与火中所见所闻》,她在文中同情死亡的塞尔维亚媒体同行。转眼间,她也陷入了血与火:当人们清理现场时,他们发现邵云环的办公桌上有一本塞文字典,抽屉半开着。她穿着整齐。虽然是午夜,但她还没有入睡,正在工作。。。她所拥有的只是一支笔和一台电脑。她手无寸铁。她只是说了实话,履行了记者的职责。

▲邵云环用的笔记本和笔(石枫摄)

黑土与血脉

2022年隆冬,记者和邵氏兄弟姐妹来到佳木斯烈士陵园祭奠。双手拿着墓碑上的雪,手掌上的雪慢慢滑落。

“谢谢大家来看姐姐!”面对这突如其来的感谢,我们无言以对。真正应该感谢的是我们的年轻一代。寒知松柏,君子伴高节。在新华社历史上,周、、沈建图…150多名烈士在中国新闻史上铸就了不朽的纪念碑。追求真理是他们不变的信念,舍身成仁是他们无声的誓言,马革裹尸是他们对国家和民族的热爱。

作为一名中国共产党党员,对战争与和平以及人类命运的共同追求反映了邵云环对红血的持续坚持。她是新华社研究南斯拉夫问题的专家。她去了战场两次采访,但她找到的不是死亡。邵云环曾在贝尔格莱德的春天向朋友们叹息:看看这个国家有多美丽,但要战斗,多么遗憾啊!

邵云环的家里保存着南斯拉夫剧变后发行的2.5亿第纳尔纸币,票面价值惊人。这么大的票只相当于几美元。1993年2月9日至15日,《参考新闻》四版连载《斯洛文尼亚和克罗地亚纪行》,都是她亲眼所见,亲眼所闻,倾心所想,观点鲜明,全部用事实说话。读完之后,人们明白,国家失去了稳定,人民就会遭殃;国力衰弱,列强必来欺负。只有在中国共产党的领导下,中国才能稳定繁荣。

佳木斯是邵云环的故乡,原名“甲母克寺嘎珊”,是满语,意译为“站官屯”或“驿城村”,位于三江平原腹地,是世界三大黑土带之一。云环小学校长张建明说,云环路、云环社区……这座城市充满了英雄的记忆。在嘉木斯烈士陵园的英国名录墙上,还记载了祁志中、夏云阶、冷云等众多英雄。广阔的黑土地牢固地端住了中国的饭碗,滋养了这片水土不畏危险、帮助世界的风格。

▲张建明,佳木斯云环小学校长,介绍邵云环同志的事迹(邹大鹏摄)

塞尔维亚也拥有广阔的黑土地,在3月举行了许多活动,以纪念24年前北约轰炸南联盟的受害者。在名为“如果可以的话,我们会选择原谅;但只有当我们死了,我们才能忘记”的纪念活动中,许多在轰炸中失去亲人的人掩面哭泣。

据报道,北约78天的轰炸造成2000多名无辜平民死亡,6000多人受伤,近100万人流离失所。他们是谁的孩子,谁的兄弟姐妹?他们是谁的丈夫、妻子、父亲和母亲?像邵云环一样,他们有一个幸福的家庭,热爱脚下的黑土地,但他们再也不能像邵云环一样呼吸家里的空气了。

“只要我们记得,他们还活着。”记者想起了安慰邵云清的话。

春天,佳木斯烈士陵园里没有风,但过去却呼啸而过。(记者邹大鹏、杨轩、王大禹)