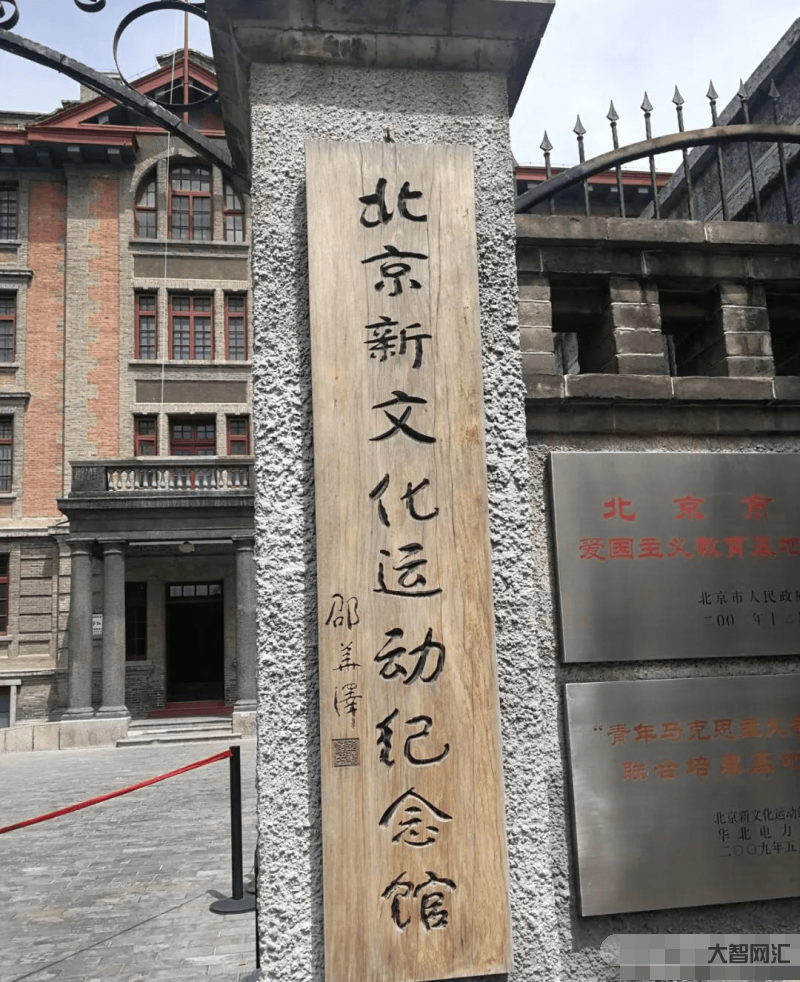

新文化运动

新文化运动是指资产阶级知识分子从1915年开始发起的思想启蒙运动。由于新文化运动贯穿于1919年的五四运动,一些学者称之为“五四新文化运动”,即五四运动前后的新文化运动,但一些研究人员认为将两个性质完全不同的单词结合在一起是不合适的。

1915年,陈独秀在上海创办青年杂志,标志着新文化运动的开始。该杂志从第二卷改为“新青年”,总部也从上海迁至北京。陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、钱玄都是作者。

20世纪80年代和90年代,学术界有一种流行的观点,即现代中国有两个历史任务,一个是救赎,一个是启蒙,即救赎和启蒙的双重变化。毫无疑问,新的文化运动属于两个历史任务中的启蒙。

正如李大钊先生所说,新的文化运动“不是几个年轻人凭空创造的”,而是基于中国整个旧民主主义的历史发展,“应该发生在经济的新状态和社会的新要求”。换句话说,中国历史的转移意志已经到此为止。它需要文化领域的创新和启蒙运动,因此一些先进的知识分子符合《纽约时报》的要求发起了这项运动。

中国社会的具体变化是什么?

政治:北洋军阀统治时期,军阀混战,政治腐败,国家内忧外患。利用中国政局动荡,帝国主义列强加强了对中国的侵略。1911年成立的中华民国并没有使中国富强、民主、统一。袁世凯在政治时期以民主的名义实行封建帝制,如胁迫国会议员选举、让流氓、妓女、打手组织请愿小组请愿、为皇帝和日本人签署21篇文章等。袁世凯死后,北洋系分为张为首的奉系、吴佩孚为首的皖系、冯为首的直系等。如直奉战争、直皖战争等。南方还有桂系陆荣廷、滇系唐继尧等。南方还有桂系陆荣廷、滇系唐继尧等。西方帝国主义国家站在这些军阀的后面,他们利用这些南北军阀为自己的国家盈利。

经济:第一次世界大战期间,由于帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族资本主义进一步发展,为新文化运动的出现奠定了经济基础。第一次世界大战被称为中国民族资本主义的第一个春天。1914年开始的第一次世界大战让西方主要国家不知所措,暂时放松了对中国的侵略。当然,这也在一定程度上导致了日本主宰中国的局面。因此,在这个阶段,中国的民族资本主义有了很大的发展,但资本主义终究不能在封建制度的土壤中茁壮成长。这两者是不相容的。因此,民族资产阶级在经济领域需要创新。

思想文化:到20世纪初,西方启蒙思想进一步传播到中国,辛亥革命使民主共和国思想深入人心。袁世凯上台后,复辟帝制,在文化领域掀起了尊孔复古逆流。袁世凯上台后,为了复辟帝国制度,制造舆论,他授意了自己的一些亲信,以及清朝一些遗老遗少组织孔道会、孔教会、孔子研究会、筹安会等机构,宣传儒家思想,甚至将“国民教育以孔子之道为修身大本”写入宪法草案,公开祭祀孔子。在当时的人们看来,孔子是全职皇帝的护身符,宣传孔子是为复辟皇帝做准备的。因此,具有民主思想的知识分子根本无法容忍,因此发起了新的文化运动。

以上是新文化运动的背景,让我们来看看新文化运动的内容:

1.倡导民主和科学,反对专制、无知和迷信,这也是新文化运动的口号。陈独秀首先提出,即陈独秀口中的德先生和赛先生。他认为“只有这两位先生才能治愈中国政治、道德和学术思想的一切黑暗”。这种“民主”主要是指法国资产阶级的民主政治,与封建专制相对立。“科学”是指自然科学和看待客观事物的科学观点,与无知和迷信相对立。

2.倡导新道德,反对旧道德。所谓新道德,是指男女平等、男女平等、人格解放等。旧道德是什么?旧道德主要是指以孔子理论为代表的儒家传统道德。其核心内容是三纲五常,简称“纲常”(三纲五常是指封建社会的伦理道德标准,三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常:仁、义、礼、智、信)、三从四德(三从四德是儒家用来约束女性的行为准则和道德规范,“三从”与“四德”的合称。“三从”是指女性未嫁从父、出嫁从夫、夫死从子;“四德”是指妇德、妇言、妇容、妇功。对旧道德的批判涉及到对儒家理论的批判。1916年,陈独秀首先批评了儒家三大纲,然后是四川人吴宇,他被称为“打孔店”,批评封建宗法制度、家庭制度和封建专业制度作为三位一体,以宣传新道德。孔子在中国封建社会地位崇高,被称为“大成为圣先师”。在现代新文化运动中,“打孔家店”的口号出现了,新中国文化大革命批准孔子时也被称为“孔子的第二个孩子”。

3.倡导新文学,反对旧文学。这就是文学革命。新文学是通俗易懂的白话文,旧文学是指晦涩难懂的文言文。《新青年》先后发表了胡适的《文学改良反刍议》和陈独秀的《文学革命论》,拉开了文学革命的序幕。此后,大量新的白话文作品相继出现,代表鲁迅的《疯狂日记》。

1917年俄罗斯十月革命后,新的文化运动发展到了一个新的阶段。新文化运动的“新发展”是指李大钊在俄罗斯十月革命后开始宣传十月革命和马克思主义。