王羲之的《兰亭序》是怎么消失的?专家:挖这两座墓的真相大白

说到中国古代的书法家,东晋有一个不可避免的名人——“书圣”王羲之。其代表作《兰亭序》具有很高的艺术欣赏价值,受到后人的赞誉。然而,不仅我们现在看到的《兰亭序》已经成为一个小谜。

王羲之是琅琊人(今山东临沂)。进入仕途后,他成为了右将军和会稽内史。因此,他被称为王右军。王羲之博采众长,创造了燕美流便的书风,给人一种静美的感觉。令人惊讶的是,龙跳天门,虎卧凤阙。兰亭序是最好的证明。

事实上,王羲之写《兰亭序》是一部偶然的作品。据报道,东晋有一个特殊的习俗:每年农历三月初三,人们都要在河边聚会,一方面增进友谊,另一方面消除灾难。

永和九年三月初三,王羲之在兰亭组织了一次户外旅行。结果,谢安、孙绰等40多名社会名人熟悉了这一点。人才和美女喝酒写诗。他们很高兴。喝了三轮酒后,人们的诗兴盛起来,纷纷写诗。后来,有人建议将今天写的37首诗汇编成一本书,所以他们一致力于推动王羲之写一首《兰亭序》。

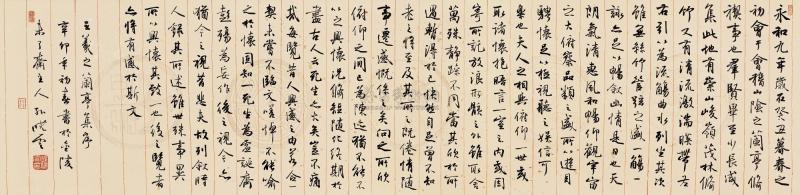

王羲之也不谦虚。他铺了一张纸。324字的《兰亭序》一气呵成。第二天,王羲之醒来后,又来抄了一遍,却发现无论怎么写,都无法超越昨天草稿的“高度”。没有什么是一样的,每个人都有不同的姿势和美感。宋代书法家米菲称赞地说了九个字:这真是世界上第一本书。

而王羲之自知这是自己的巅峰之作,不可能再超越,于是把他当作传家宝,送给儿子王献之。

八年后,王羲之死后,《兰亭序》不知怎么过,从儿子手中“辗转”到姐夫习昙手中。据悉,习县死后,他甚至把《兰亭序》作为殉葬品带进了自己的坟墓。

就这样,《兰亭序》暂时“消失”了。与此同时,王羲之的其他墨宝也经历了三次灾难。

首先,让我们看看第一场灾难。原来,东晋末年,司马桓温的儿子桓玄是王羲之的超级粉丝。他利用自己的权力收集了王羲之的大量真迹。后来,桓玄试图篡夺王位。在逃跑的路上,他摧毁了王羲之所有的书法作品。可以说,王羲之的真迹已经损失了大部分。

其次,让我们来看看第二场灾难。魏晋南北朝时,又出现了一位王羲之的超级爱好者——梁武帝小燕。据史书记载,梁武帝收集了787卷老王的墨宝。

梁武帝还让人们把王羲之的话编成“千字文”。然而,梁武帝的所有努力都被他的后代摧毁了。公元544年,西魏围城,南梁梁元帝开城投降。投降前,梁元帝认为肥水不会流入外人的田野,直接纵火烧毁了梁武帝收藏的王羲之所有书法。

王羲之留在世界上的真迹屈指可数,经过这两次投江焚火的生死劫。

第三,让我们来看看第三场灾难。据报道,在北宋时期,王羲之的大量墨宝也被收集在宫中。然而,随着北宋靖康的困难,宋徽宗和宋钦宗在宫中的大量珍稀文物,包括王羲之的大量墨宝,都被金军带走了。到目前为止,世界上几乎没有王羲之的真迹。

当王羲之的墨宝越来越稀少,越来越成为珍宝收藏时,在地下沉睡了200年的《兰亭序》再次出现在世界上,引起了轩然大波。也就是说,南北朝时期,士兵们偷了西昙墓,偷了大量的陪葬品,包括王羲之的墨宝。盗墓事件发生后,所有这些盗窃行为都被政府没收,秘密不示人。公元565年,陈国之主陈伯茂获得了《兰亭序》。然而,三年后,陈伯茂死于宫廷政变,被叔叔陈旭杀害后,《兰亭序》再次消失。

唐太宗时期,他非常热衷于书法,当时市场上王羲之的真迹并不多。一方面,唐太宗重金寻找真迹,重金下共有2290卷,并在每一个书法真迹上印上了“贞观”小印。另一方面,经过多方努力,他发现《兰亭序》掌握在一位智永和尚手中。他多次要求失败,于是派人从智永和尚的弟子辩护中骗来了《兰亭序》的真迹。

正是在这一时期,《兰亭序》中出现了多个抄本,其中以冯承素神龙本为首,质量最高。现藏在故宫博物院。

唐太宗生前遗诏要求死后头枕“兰亭序”,即所谓“生则同榻死则同穴”。后来,唐太宗命令儿子唐高宗将兰亭序放在自己的脑袋下,陪他下葬。

据《新唐书-太宗本纪》记载,贞观23年5月26日,李世民“皇帝崩于含风殿,年五十三”。同年8月18日,他被埋葬在生前建造的陵墓昭陵。

300年后,唐末五代风暴再次出现,军阀温涛在陕西关中北部做了一件令人发指的事情——盗掘关中十八帝陵。《兰亭序》真迹之谜再次传播。主要有三种说法。

第一种说法:

首先,有人认为《兰亭序》的真迹并没有埋在唐太宗的墓中,因为《兰亭序》的名字并没有出现在温韬的盗墓笔记中。《兰亭序》的真迹其实是唐高宗自己隐藏的,后来被安置在唐高宗和武则天的合葬陵乾陵。与此同时,据乾陵周围的人说,《兰亭序》的真迹后来是武则天收获的,武则天是真的把《兰亭序》带进乾陵还是传给后代还不得而知。

第二,有人认为温韬偷了昭陵,发现了《兰亭序》,私下藏了起来。于是“陶悉取之,随传人间”,从此《兰亭序》的真迹流落民间。

第三,有人认为温韬盗掘匆匆忙忙,没有全面仔细清理,所以真迹很可能还在墓室的秘密之处。

简而言之,兰亭序的真实故事仍然是一个谜。一些专家认为,只有当时机成熟并正式探索昭陵和乾陵时,真相才能清楚。