你的家到底是几线城市二三线城市?

基于最简单的攀比心理,政府、媒体和全国各地的人都想把自己的城市放在更高的位置。

你家到底是几线城市?近年来,二线、三线和新一线城市如何划分?

随着越来越多的城市处于崛起状态,各种排名越来越令人困惑。除了北京、上海、广州和深圳的几条铁线,其他地方的居民可能不知道他们的家乡是什么。

排名是人的天性,从GDP到怕老婆,有些人想把一切都排一次。

2014年,人民网发布了《全国怕老婆城市排行榜》,上海成都武汉潮州排名前四。

以什么为准?近年来最受欢迎的城市排名是什么?「新一线」排名靠谱吗?这一切必须从「城市分级」从起源开始。

谁发明了一二三四线?

类似于一二线城市的说法,早就出现在欧美地区规划和城市经济学的讨论中。所谓一线,是指伦敦、巴黎等地区中心城市,二线城市主要是指规模小,但经济活力可与一线城市的二级城市媲美,词语不统一,可以是单词,也可以是单词-tiercity。

1983年,深圳大学北门

然而,中国人每天所说的一线、二线和三线与这些外部概念没有直接对应关系。它最初是一种市场研究工具,帮助企业做出决策,特别是外国企业。

故事必须从1988年开始。

当年,美国快消巨头宝洁(P&G)进入中国,在广州建厂。市场调查对快速消费品行业至关重要,但当时中国没有专业的市场调查公司。因此,宝洁市场研究部承担了教授中国市场调查的任务。

1988年的广州

因此,同年,宝洁与广州社会科学院软科学研究所合作,成立了中国第一家市场研究公司——广州市场研究公司。90%以上的业务来自宝洁,员工也接受了宝洁的系统培训。

广州市场研究公司的一些员工后来成立了中国第一家私营市场研究公司——华南市场研究公司(SCMR),国际市场研究集团是1997年与世界上最大的市场研究企业(RI)合资企业成立了华南国际市场研究公司,为外资企业提供服务。

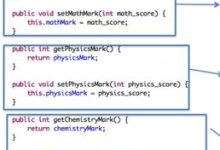

图:北京大学汇丰商学院跨国公司研究项目组:2009年与中国一起成长

华南国际随后发展成为中国规模最大、市场份额最大的专业市场研究企业。一、二、三线城市的概念最初是由他们发明的。

在我们熟悉的城市分类概念出现之前,在20世纪90年代,中国只有两种官方城市分类:一种是直辖市、省级市、地级市、县级市,另一种是人口(200多万)、特大城市(100万以上)、大城市(50万以上)、中等城市(20万以上)、小城市(20万以下)。

在当时的市场调研领域,通常使用一些重要的商业指标,如GDP、零售额分为不同层次的市场。

但这些划分方法都有自己的缺陷,可能会导致市场机会的流失。例如,如果你只看人均GDP,云南玉溪甚至比北京还要高,因为它是中国最大的烟草生产基地。珠海的人均零售额很高,但人口很少,所以没有被注意到。

华南国际于1999年提出了一、二、三、四线城市的划分,以满足外资企业市场调查的需要,覆盖各线城市。这一划分采用了与城市发展高度相关的10个社会经济指标。今天,除了略显过时的电话拥有率和人均邮政/电信消费外,其他指标仍然严格。

在这些标准的基础上,分为17个一线城市、50个二线城市、197个三线城市和369个四线城市,然后细化各级城市,如最大城市、中心城市和大型省会城市。

提出这一城市分级概念后,很快被各种市场调研报告广泛采用,从快速消费品到数字产品、酒店业、餐饮业的范围也迅速突破。但到目前为止,这种划分只存在于市场研究或商业领域,并不为公众所知。

他们的划分结果也与今天人们的简单认知有很大的不同。例如,沈阳、昆明等一线城市,深圳、淄博分为二线城市。

这种差异实际上很容易理解。事实上,今天所谓的一、二、三线城市只使用了市场研究企业发明的外壳。公众对他们的具体认知基本上是由20世纪200年代开始的房地产热决定的。

房地产热与城市分级

房地产狂潮在1999年掀起,并在接下来的20年里席卷全国。

城市水平有效地帮助房地产开发商划分了投资领域。随着房价的飙升,房地产开发商对房地产市场的定义和分类被媒体广泛报道,一、二、三、四级城市逐渐成为公众熟悉的概念。

2000年代,在人口迁移、平均收入和土地供需等因素的作用下,北京、上海、广州、深圳四个城市是中国房地产市场规模最大的地区,其房价最早与其他地区拉开了差距。这四个城市被称为「一线」习惯也逐渐传开,当时的名字还是「京沪穗圳」。

然而,在此期间,城市分级在很大程度上回到了没有统一标准的状态。

除了北京、上海、广州和深圳,谁是二线,谁是三线,更多的是由不同的房地产开发商定义的。即使不考虑具体企业的经营偏好,其评价标准也高度倾向于城市居民、人均收入、城市建设面积、商品房交易面积和平均价格等房地产行业。

在2005年的一次采访中,中国社会科学院研究员、中国城市经济学会副会长刘伟新总结了当时的城市分级,基本反映了人们直到今天的简单认知:

由于这四个城市在房地产行业中占有近70%的份额,北京、上海、广州和深圳通常被分为一线城市;重庆、天津、成都、杭州、沈阳等一些发达省会城市,加上青岛、大连、厦门等沿海开放城市;三线城市是经济落后的省会城市和一般地级市,如洛阳、无锡、黄石、哈尔滨、银川等,最后将县级市和县统称为四线城市。

值得注意的是,在同一时期,政府仍然只从人口方面划分城市规模。然而,在2014年国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》中,北京、上海、广州、深圳也被列入第一级,这也反映了北京、上海、广州和深圳在民间和官方城市中的地位。

2014年《关于调整城市规模划分标准的通知》中划分的城市等级

既然没有统一的划分标准,当然也有例外。

例如,2016年,《南华早报》以人口规模、GDP和行政水平作为城市划分的标志,得出5个一线城市、30个二线城市、138个三线城市和480个四线城市的结论。

这一划分的标准更强调政治影响力,所以四个直辖市和广州都被划分为一线城市,而深圳则被划分为二线城市。

香港《南华早报》划分「一二三四线」城市

然而,无论是对于那些愿意逃离北上广的社会动物,还是愿意接受青年劳动力的地方主官,「二线城市」真的不好听,总觉得自己是二流;更何况新产业的发展和转移,也让很多城市突破了原有二线城市的定位。

人们需要一个新的城市名单来指导未来。

真有那么多「新一线」吗?

对比百度指数,A点和B点时间是「新一线」排名发布期

在第一财经之后,许多机构纷纷效仿。「新一线」成为一个时尚的词。中国商业新闻还于2015年正式成立了新的一线城市研究所,对新的一线城市进行更商业化的排名,并为感兴趣的咨询客户提供数据分析。

国内新一线主要排名/图源:王争艳.「新一线」城市竞争力评价及时空变化研究[D].2018.

问题是这些城市的排名有多可信,新的一线有多可信「新」在了哪?

就像房地产开发商定义的一、二、三线城市标准一样,这些「新一线」排名列表中选择的指标也有明显的倾向。

以政府舆情监测中心为基础「新一线」例如,定义投资吸引活动的唯一指标是当地领导人会议的次数。问题是,数量不等于质量,甚至经济环境也越差,政府就越有动力领导投资。因此,贵阳、沈阳、济南远高于杭州。

对于影响最大的新一线城市研究所的选择,除城市枢纽外,剩余指标的评分(商业资源聚集、城市活动、生产方式多样性、未来可塑性)具有一定的主观性。

即使是最客观的指标「城市枢纽性」在里面,评估对象实际上忽略了对工商业非常重要的水运。

抛开选定的指标不谈,每年都会变。「新一线」也让人怀疑。

企业或政策的实施至少需要一年的时间才能产生经济效益,商业氛围的营造也是如此。在短时间内几乎难以想象模式的变化。但在新的一线城市研究所名单中,「新一线」城市每年都在变化,让人摸不着头脑。

新一线城市研究所评选的《第一财经周刊》及其子公司「新一线」城市变化

然而,尽管存在许多问题,但城市分级的选择一直在继续。这一概念隐藏着等级制度和蔑视链。基于最简单的比较心理,政府、媒体和当地人都想把他们的城市放在更高的位置。

随着新闻媒体和官方宣传开始使用「新一线」突出当地优势地位的概念,这些排名越来越像是各地宣传口的公关大战。

连续三年被评为东莞「新一线城市」,与苏州平起平坐

另一方面,成都、杭州、南京、武汉、重庆等经济社会发展水平得到广泛认可的城市将被拔出「二线」列入「新一线」,无论是城市定位还是指导个人未来发展,都有其合理性。

自2017年以来,许多新的一线和二线城市相继出现「抢人」战争。根据智联发布的《2019年大学生求职指南》,新一线城市成为2019年应届毕业生预期就业比例最高的地方,占44.18%。

不过,「如人饮水,冷暖自知」,毕竟,通过宏观排名来指导个人生活是不可靠的。最终决定留下来的只能是个人的感受。只依靠「新一线」名称加持可以提高城市的知名度和吸引力,也是镜花水月。

2019年5月,第一财经发布了截至目前的最新一份「新一线」昆明首次被列入名单。然而,尽管名单被推动了「昆明」曝光,但不再像以前那样引起巨大的波澜,也很难说对昆明有多大的帮助。